本記事では、2025年3月に八戸市にて開催された、日本文化政策学会 第18回年次研究大会において開催された企画フォーラムの模様を伝える。本フォーラムでは、「都市計画行政と文化行政の垣根を越えて~コンパクトシティ政策のその先へ~」をテーマに、人口減少時代の都市計画と文化政策の目指すべき方向性、そして、芸術・文化を軸とした八戸市のまちづくりの全国的展開の可能性が議論された。八戸市美術館のジャイアントルームを会場に、当研究会コアメンバー5名に加えて、文化行政・文化政策の研究と実務に明るい小林真理先生と松本隼樹さん、さらには八戸市で中心市街地のまちづくりに携わってきた前田晃さんという、分野や公民学の立場を横断したメンバーによって交わされた議論の内容を振り返る。(会場:八戸市美術館)

【登壇者】(肩書きは2025年3月時点)

岡田潤 (東京大学 大学院新領域創成科学研究科 特別研究員/企画代表者)

前田晃 (八戸市 市民環境部長)

小林真理(東京大学 大学院人文社会系研究科 教授)

松本隼樹(東京大学 大学院人文社会系研究科 文化資源学研究専攻 博士課程/石川県県民文化スポーツ部職員)

杉崎栄介(WEB「アートと都市と公共空間」編集/公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団職員)

山下裕子(全国まちなか広場研究会/ひと・ネットワーククリエイター/眺めニスト)

飯石藍 (公共R不動産メディア事業部マネージャー/株式会社nest取締役)

松田東子(公共R不動産/株式会社スピーク)

岡田──私は大学で都市計画・アーバンデザインの研究をしていますが、その一環として、芸術・文化とまちづくりの関係についても研究をしており、八戸市も対象フィールドの一つです。ここ数年は、今日登壇されている杉崎さん・山下さん・飯石さん・松田さんとともに「アートと都市と公共空間」研究会の活動をしていますが、都市計画分野に閉じこもってはいけないという思いから、日本文化政策学会の会員となり、今回のフォーラムを企画しました。まずは私から、イントロとして、日本の都市計画から見たアートの位置づけの変遷についてお話します。

1968年に制定された都市計画法の第2条には、その基本理念として、「健康で文化的な都市生活」という言葉が登場します。このように、「文化」という概念は都市や都市生活と深く関わるものであると、私は考えています。人口減少が進む地方都市において、健康で文化的な都市生活をいかに持続させられるか、そのために都市計画行政と文化行政がどのように連携できるのかが、本フォーラムの主題です。

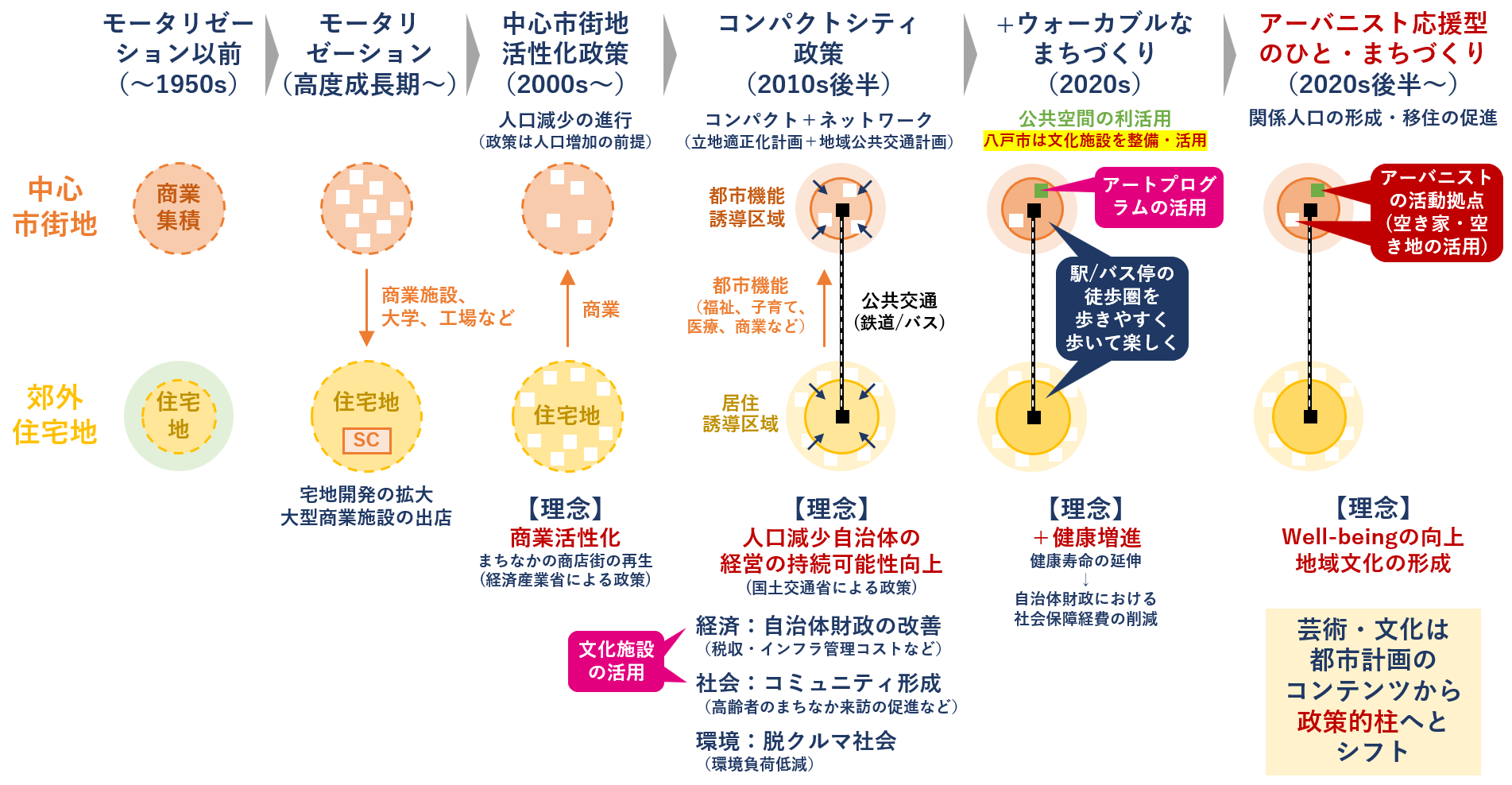

かつては中心市街地に商業が集中していましたが、モータリゼーションの進展とともに郊外へ流出し、中心市街地の衰退が始まります。そこで2000年代に入ると、中心市街地活性化の政策が進められますが、これは商業活性化に焦点を当てたものでした。その後、2010年代後半には「コンパクトシティ政策」へと移行します。これは、都市機能と居住機能を特定の区域に誘導し、公共交通のネットワークでつなぐ政策で、人口減少時代における自治体経営の持続可能性を高める狙いがあります。そして都市機能の一つとして、まちなかの文化施設の整備や活用が注目されていきます。また近年では「ウォーカブルなまちづくり」、すなわち歩いて楽しめる都市空間づくりが進められ、市民の健康増進も重要なテーマになっています。そのような文脈において、全国的に公共空間の利活用が広がり、その一環としてアートプログラムの活用も進んでいきます。

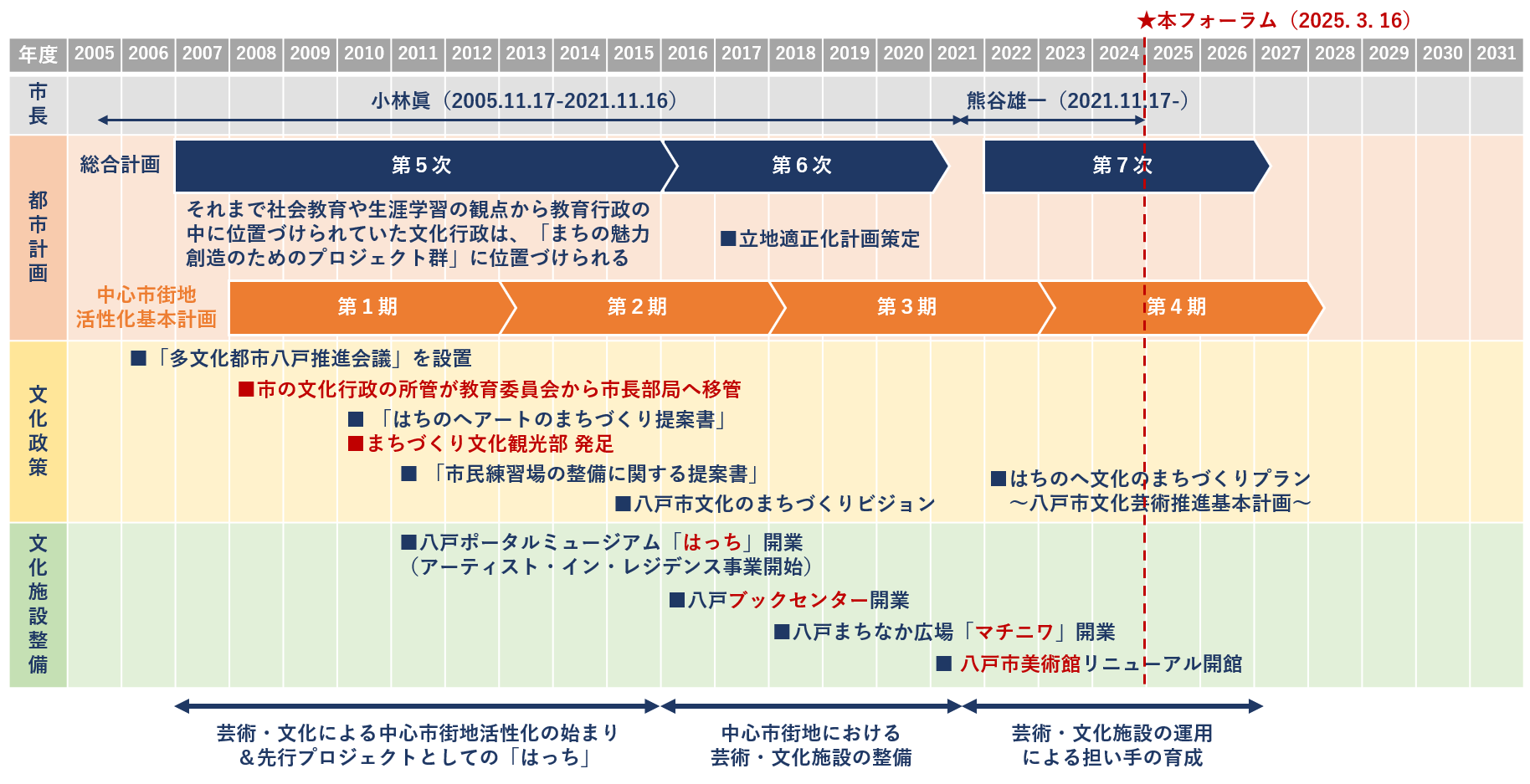

このような人口減少時代における都市政策の流れの中で、八戸市ではどのような取組が行われてきたのでしょうか。2007年に策定された「第5次総合計画」では、それまで教育行政の中で社会教育・生涯学習の一環として扱われていた文化行政が、「まちの魅力を創造するためのプロジェクト」として位置づけられ、それに基づき、文化行政が教育委員会から市長部局へと移管されます。こうした行政組織の変革に呼応するかたちで、「はっち」や「マチニワ」、「八戸市美術館」のジャイアントルームといった、広場のような文化施設が整備されていきます。①市民が自由に過ごすことのできる複数のサードプレイスの集積、②それらと文化的機能との隣接、③公共交通アクセスの担保、④それらの都市機能の徒歩圏における近接、⑤それらをつなぐ歩行者空間ネットワーク、という5つの要素によって、八戸の中心市街地では、「文化的な体験へのインクルーシブなアクセシビリティ」を高める都市デザインが実現されています1)。このように見ていくと、八戸市は、国が提唱する「コンパクトシティ政策」や「ウォーカブルなまちづくり」といった方針を先取りするかたちで、独自の取組を進めてきたようにも見受けられます。特にウォーカブルなまちづくりに関して、他の自治体が「公共空間の利活用」を進める中、八戸市は「文化施設の整備・活用」という形で独自の方向性を打ち出している点が特徴的です。

では、その先に目指すべき「次の展開」とは何か。それは、「アーバニスト応援型のひと・まちづくり」ではないかと私は考えています。アーバニストとは、専門性をもった都市生活者のことです2)。そのような市民の営みは、いわゆる「仕事」ではなく、趣味や愛好といった活動を起点としています。こうした活動が深化していくと、より専門性を帯びたアーバニスト的活動へと発展し、小商いなどの事業へとつながっていきます。そうした広がりを支える上で、創造性を高めるアートの意義が非常に大きいのではないかと考えています。そして、このような市民の自発的な活動を育てていく、すなわちアーバニストを応援するためには、移住促進や、遊休アセットの活用、そして公共空間の利活用が重要となります。実際に八戸市では、「はっち」や「マチニワ」、そして新しく生まれ変わった「八戸市美術館」などを拠点として、こうした活動を育み、まちに新たな文化的価値をもたらす取組が見られます。

ここまで、イントロとして、人口減少時代の都市政策の流れと、八戸市での具体的な実践事例についてご紹介させていただきました。ここからは登壇者の皆さまに、自己紹介を兼ねて、これまでの経験に基づき、「なぜ都市にアートが必要か?」というテーマで語っていただきます。