杉崎──私は横浜市芸術文化振興財団に所属しており、現在は横浜市民ギャラリーあざみ野の指定管理者として運営しております。その前は、17年間にわたり、横浜市の創造都市施策を担うアーツコミッション・ヨコハマに携わってまいりました。

本日は、私が立ち上げに関わった「アートと都市と公共空間」研究会についてご紹介します。この研究会の元になった同名のウェブサイトがあります。これは、経産省の予算を活用してスタートし、都市の公共空間において、全国の先進事例を紹介しながら芸術を取り入れた環境づくりを模索する実務者・研究者のネットワークづくりを目的としています。八戸市の取り組みも紹介しており、研究会ではオンラインや対面のイベントを通じて緩やかに活動を展開しています。

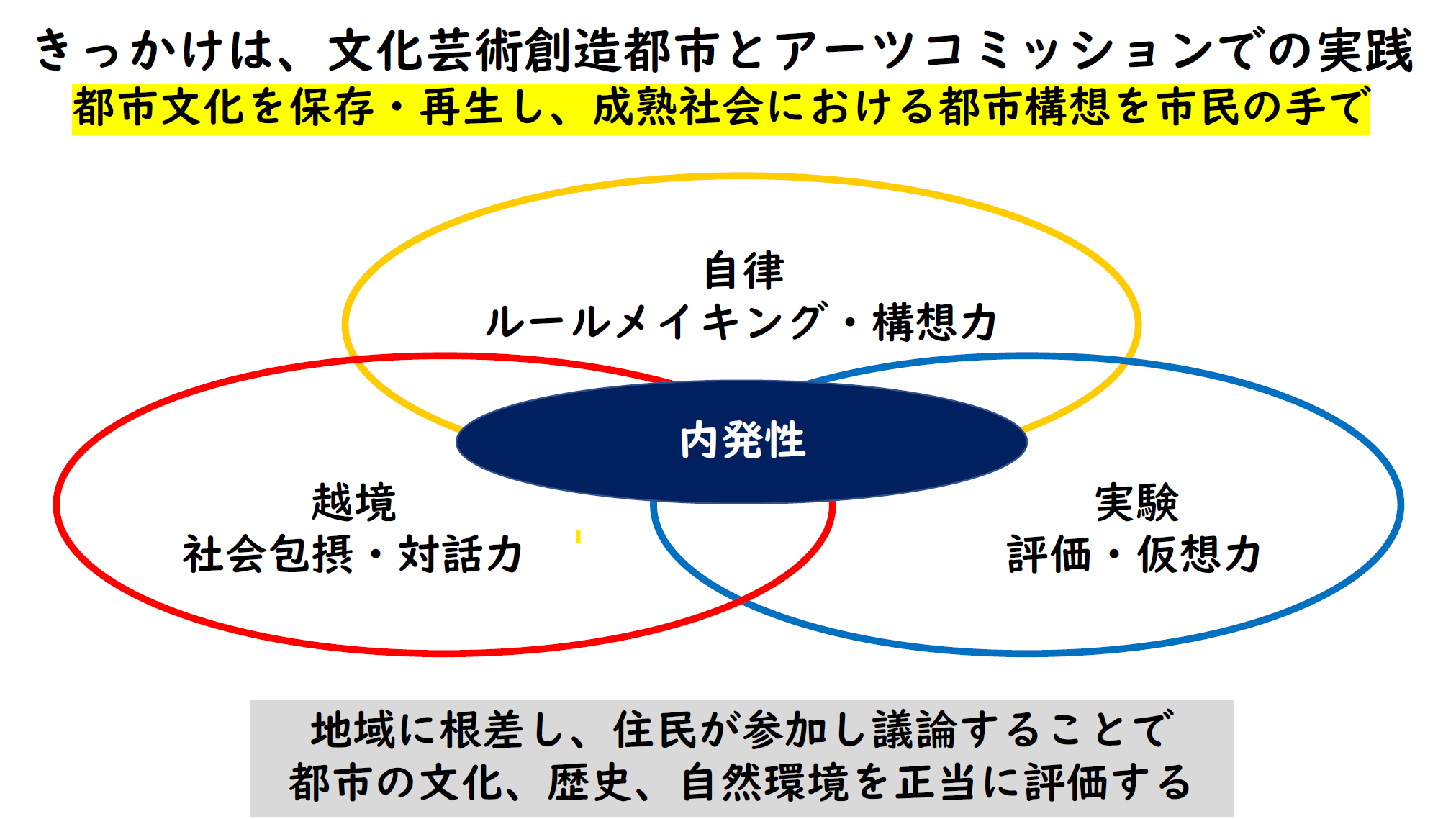

横浜市の創造都市政策の立ち上げ期の中心にいた故・北沢猛先生は、「都市の文化を保存・再生し、成熟社会における都市構想を市民の手でつくる」ことの重要性を説いていました。つまり、住民の参画によって文化的な都市のビジョンを構築していくということです。この理念を実現していくために、現場で3つのことを大事にしました。。一つ目は「自律的にルールメイキングを行う」、二つ目は「構想力を持つこと」、そして三つ目は「社会的包摂と越境的な連携に挑戦する実験精神」です。これらの力が重なり合うことで、都市の創造性が育まれし、文化芸術を通じてまちの未来を形づくっていくことができると考えています。

少し具体的な事例をご紹介したいと思います。関内地区では、空き物件を活用し、創造産業の事業者を誘致する取組を行ってきました。最初は空室のビルを利用しクリエイターを誘致、次にクリエイターのネットワークと住民参加が広がり、最終的には地域とクリエイターが一体となってまちづくりを担うようになっていきました。このように、クリエイティブクラスの集積は単に産業振興にとどまらず、地域の自立性を高める力にもなり得るのだと実感しています。

また、左近山団地という大規模団地の再生プロジェクトでは、その地域に縁のあるランドスケープデザイナーが中心となり、団地内に常設の活動拠点を設けて、地元の住民とともに活動を展開しています。このプロジェクトでは、アートやデザイン、さらには地域の自然や歴史資源を活かしながら、商店街の活性化や新しい生活文化の創出を目指しています。特徴的なのは、当初は助成金を活用しましたが、次第に地域が自立し、今では外部資金に頼らず自走する体制ができつつある点です。

「文化施設は芸術を提供する箱」という枠組みを超えて、「人と人との関係性を育む場」と考えています。それを成す支援制度の設計についてはルールを守らせるというよりは、むしろ新しいルールを自らつくる支援、つまり「文化的な自律性」をどう育むかが問われていると思います。重要なのは、「人を集める」のを目的にするのではなく、「人が活動したくなる場所を共につくる」という姿勢です。

さて、今、私たちが新たに取り組もうとしているのが、「RePublic ARTS(リ・パブリックアーツ)」というコンセプトです。これは、建築家・馬場正尊さんの著書『RePublic:公共空間のリノベーション』3)に影響を受けて生まれたものです。馬場さんは、この本の冒頭で「公共とは何かを問い直す必要がある」と述べています。

「RePublic ARTS」とは、そうした公共空間における“芸術のあり方”を再考しようという試みです。ここで言う“公共”とは、行政の所有物という意味ではなく、市民や地域社会にとっての共有財産としての空間を意味しています。そして、そのような空間をどうデザインし、どう使っていくかを考えることが、文化政策にとっても重要だと思うのです。その発想の根底には、「芸術の公共性とは何か」という問いがあります。一般論として、アートや文化は“好きな人”が享受するもの、“余暇”の中で楽しむものとみられる傾向にあります。しかし、これらは“ライフライン”なのではないか。つまり、生きていくうえで不可欠なもの、日常の基盤にあるものとしてアートや文化を捉え直していきたいです。

こうした視点から、公共空間や文化施設の在り方を考えると、単にイベントや展示を行う場所としてではなく、「人が何かを始めるきっかけになる場」「創造性を刺激する場」としての役割が求められているように思います。施設は“箱”ではなく“場”であり、芸術的価値と社会的価値を分けて考えるのではなく、両者を一体のものとして捉えることが重要です。また、私たちが関わる若い世代にとっては、作品を生み出す「背景」や「プロセス」に共感する傾向が強まっています。単に完成品としてのアートのみならず、アートを通じて人や社会とどう関係するか、その営みに共鳴していくような価値観が広がっているように感じます。

私が特に意識しているのは、「文化施設は、ただ芸術を展示・提供する場ではなく、人々が表現を通じてつながり、学び合い、変化していくための基盤であるべきだ」ということです。そして、それを支える制度設計や人材育成の仕組みこそが、これからの文化政策の中核になるのではないかと考えています。今後、この「RePublic ARTS」の考え方を軸に、公共空間と芸術の関係を再定義していくプロジェクトを、今日のこのメンバーとも一緒に進めていければと考えています。

横浜と八戸には、創造都市政策の構造的な共通点が多く見られます。八戸のように文化政策が都市計画と連携し、顔の見える関係性が生まれていることは、共創のプラットフォームとしての文化政策の可能性を示しています。文化政策は誰のためにあるのか──この問いを持ち続け、行政・市民・アーティストの立場を越えて、より開かれた公共のあり方をともに模索していきたいと考えています。

山下──私は「全国まちなか広場研究会」の理事をしています。電停やバス停に隣接した富山の屋根付き広場「グランドプラザ」の運営スタッフの経験から、全国各地の広場づくりに関わるようになり、10年以上にわたって「市民が日常生活の中で広場を使う」ことを伝播する活動を続けています。その経験をまとめた書籍4)も出しておりまして、建築家の乾久美子先生からは「山下さんは“おせっかい”だ」という書評をいただいています(笑)。でも、まちで何かが始まるとき、そういう“おせっかいな人”がいないと動き出さないことが多い。ですから私は、みなさんにも“おせっかい仲間”になってくださいと、よく呼びかけています。

八戸では「マチニワ」の立ち上げに関わりました。七夕まつりに合わせて仮オープンし、想像以上に若者が集まり「このまちにもこんなに人がいたのか」と実感する出来事でした。この“可視化されたにぎわい”こそ、広場の力です。地域に根差した「おもてなし」や「祭り・文化」の土壌があるからこそ、柔軟でダイナミックな空間活用が可能になるのだと感じています。

このような広場や公共空間は、全国のまちで今とても注目され、本来であれば商業施設として設計されるような立地が、あえて広場化されているケースも増えてきています。なぜでしょうか?

私は個人的に、「日常生活の中で、積極的な選択ができるようにしたい」と常々考えています。現在の都市生活は、意外と“消極的選択”の連続です。しかし、少しずつでも“自分で選ぶ”という体験を増やしていくことで、都市生活の質は変わっていくと信じています。広場は、その選択の自由を体感できる場です。そこでは、一人からでもはじめられる小商いや表現活動が生まれます。そして、そうした活動を通じて、人々が共用空間を自分の場として意識し始め、地域への当事者意識――つまり“自治”が育まれていきます。すなわち広場は、都市において単なる交通結節機能を超えた「交流のハブ」として活きるのです。

しかし、何もない広場は、何もしていないとただ“空っぽ”になってしまう。だからこそ、人が自然と関わりたくなるような出かけたくなるような「仕組み」が重要です。富山のグランドプラザでは、県産材で積み木を製作し置くことで、子どもも大人も自然に遊び始めました。さらに、「一緒に遊ぶ人」だけでなく、「一緒に遊ばない人とも、距離を保って遊べる」といった共存できる空間であること。こうした“寛容性”と“ゆとりある空間スケール”が、とても大切だと考えています。

アートの力も、まさにそこにあります。椅子を並べることで滞留行動が始まり、語らい始める。パフォーマーが現れれば、それを見て自然と場が立ち上がる──アートは、日常の中に“少しのズレ”を生み、いつもの風景に気づきを芽生えさせる存在です。

また、広場には予測不可能な出来事がつきものです。その不確実性に寛容であること、そして“余白”を許容する空間が、アーティストの創造性を引き出します。ただ、実際に「何もない」空間では、アーティストから「ここではできない」と言われることもあります。だからこそ、彼らと一緒に「どうすれば楽しくできるか」「誰に届けるか」を考えるプロセスが必要です。文化とは、制度や建物ではなく、人の中に宿るもの。人と人との関係の中でこそ育まれるものなのです。

だからこそ、アートは都市の“装飾”ではなく、“呼吸”のようなものです。それは目に見える成果として現れるとは限らないけれど、確かにそこに存在して、まちの空気を変え、人の気持ちを動かし、日々の暮らしに彩りを与える。そのことを、もっと多くの人と共有したい。だからこそ、私は今後も“おせっかい”を続けていこうと思っています。