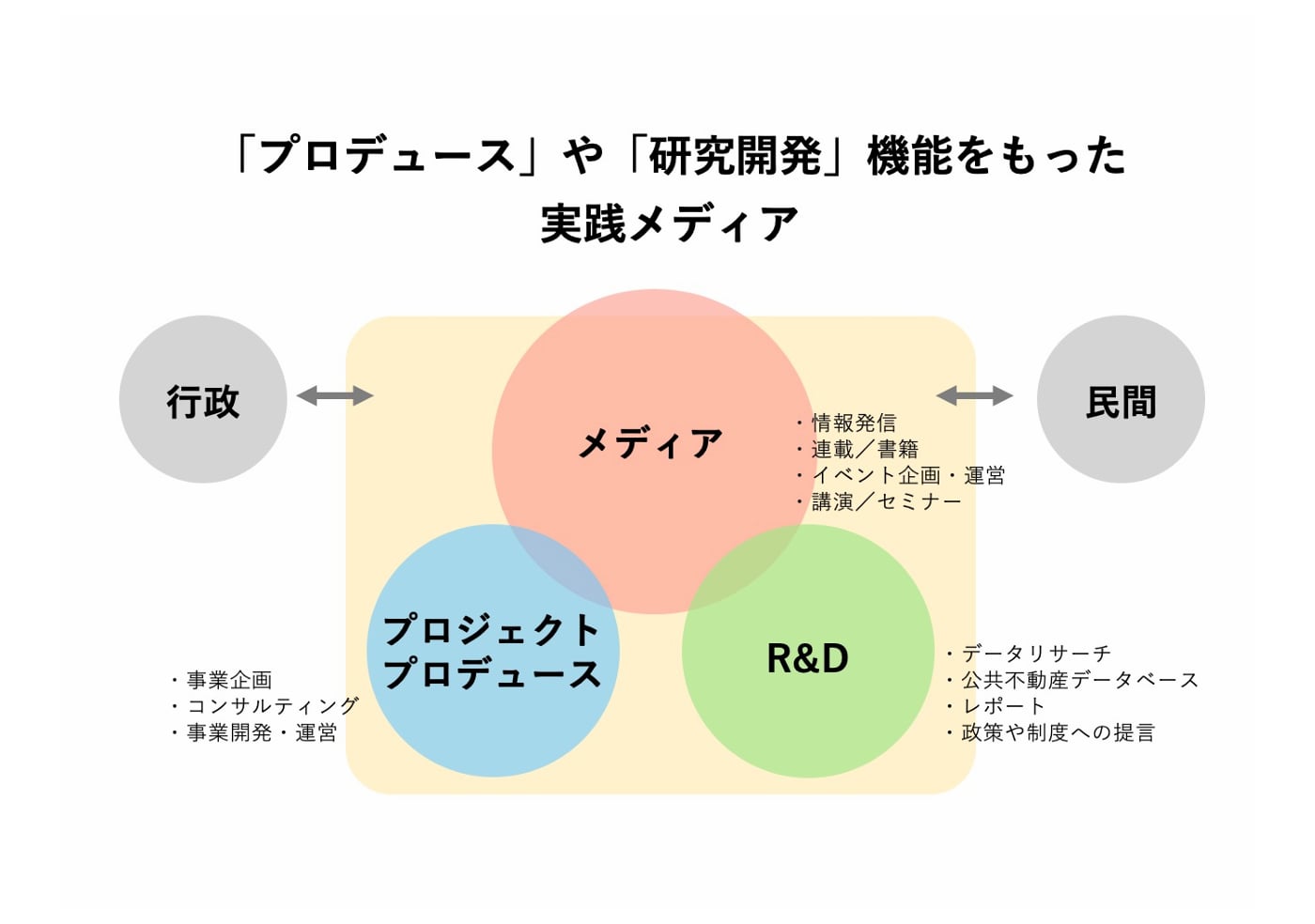

飯石──公共R不動産の飯石と申します。公共R不動産はパブリックスペースに関するメディアやプロジェクト、リサーチを行っており、「広義のパブリックスペース=公共空間」がまちにどう意味をもたらすか、そして様々なテーマに関する研究を行っています。公共R不動産は10年前に立ち上がり、現在も遊休施設や廃校など、公共空間の利活用について多くの自治体と連携しています。活動の根本には「パブリックをアップデートする」という理念があり、先進事例などを紹介するメディアとしては、なぜそのプロジェクトが生まれたのか、誰が関わっているのか、どのような空間デザインや運営がなされているのか——そういったプロセスも含め複合的な要素をできるだけ伝えるようにしています。

また、都市政策や条例・制度に関するリサーチや政策提言も行っており、特にこの10年で、公園など公共空間への民間参入が容易になってきましたが、まだまだ書き起こすべきテーマはたくさんあります。そうした課題に対して、政策提言や調査研究を行う研究会などにも取り組んでいます。

公共R不動産が始まることになった活動の原点は20年前、「セントラルイースト東京(CET)」というプロジェクトにあります。アートを起点に東東京の問屋街や古いビル群を舞台に、アーティストやジャーナリスト、パフォーマーなど、多様な人たちが関わることでまちが変化し、「この物件を借りたい」と言う人が現れ、不動産業にもつながっていきました。まさにアートの力と、場所を読み解く視点が原動力となって、新たな価値が生まれていったのです。

現在は、遊休化した公共空間に新しい価値を吹き込む取り組みが各地で起きています。たとえば、幼稚園が複合施設になったり、病院跡地が文化拠点になったり。私も池袋で、道路空間を活用した社会実験やまちの居場所づくりに関わっています。こうした取組のポイントは、「いきなり大きな整備をせず、暫定利用や社会実験から始めること」。プロセスを開くことで、地域の人たちが関与しやすくなり、当事者意識やオーナーシップが育まれます。

また、いくつかのプロジェクトでは「子どもが触れる・体験する場」をパブリックスペースの中で意識的につくっています。そうすることで、普段の生活では得られないような感覚や経験を持ち帰ることができ、それが子どもたちの中で次のアクションへとつながっていく——そんな可能性が“屋外だからこそ”あると感じています。

エリア的な視点で言えば、「その場所に新しい視座をもたらすこと」がとても重要だと考えています。誰もがアートにふらっとアクセスできたり、自分自身が表現者=アーティストとして活動できたりする環境があることも大切だと思います。高尚なものである必要はありません。もう一つの名刺を持つような感覚で、普段やっていないことをやってみる。それが地域活動であり、想像を超えることが起きる原動力になります。

そして、物事をつくる人や計画する人だけでなく、使う人が主語となって考える——そうした「俯瞰的プロセス」への転換が重要です。最近では、アーティストなど様々な分野の人が介在し、一緒に考えることで、その場所に意味が立ち上がってくるのだと感じています。

松田──公共R不動産の松田です。今回は「民間企業が運営する公共空間としての文化施設の可能性」をテーマに、私が関わってきた愛知芸術文化センターでの取組をご紹介します。

この施設は、美術館、劇場、図書館などを併設する大型複合施設で、1992年に開館しました。当時は、「日本のポンピドゥーセンターをつくる」という意気込みでしたが、。それから30年が経過し、時代の要請も変化してきたことから、施設の活性化プロジェクトが立ち上がりました。当初、県側からは「文化施設の一部を収益化できないか」といった提案があり、私たちはパイロット事業としてさまざまな民間企業に施設を使ってもらう取組を始めました。まず、地元企業を中心にヒアリングを行い、「アートの要素がある」と自ら判断すれば施設使用料を無料にする公募プログラムを展開。吹き抜け空間ではマーケットイベント、展望廊下ではコスプレ撮影会など、多様な企画が実施され、文化施設の新しい使い方の提案ができたと感じています。

さらに、撤退してしまったアートショップの跡地では、我々はじめ企業連携のもと、2年間にわたって多目的スペースをを企画・運営しました。コクヨさんからは什器を無償でご提供いただき、「文化施設という場でクリエイティブな挑戦をしてみたい」という思いのもと、再構築可能な家具のようなアートプロジェクトを実施。これは2024年にはグッドデザイン賞を受賞するなど、高い評価を得ました。また、施設内だけではなく、エリア全体との連携も図るため、周辺の商業施設や大通公園の再整備とも連携し、エリアマネジメントに関わる社会実験にも取り組みました。

こうした取り組みを2年間続けてみて、当初の県のオーダーである「空いている場所を使って、収益化を目指す」という考え方のもと、いわば商業施設のリーシングに近い発想で動いてきました。ただし、実際に地元のカフェ事業者などにヒアリングをしてみると、「一つ一つの企画は面白いけれど、劇場などに目的を持って来場する方々が立ち寄るには限界があり、単体での収益化は難しい」という声も多く聞かれました。

そのため、我々の運営も「民間が担う公共空間のあり方」という視点で、文化的・社会的価値と収益性のバランスを模索することになりました。一例として一般社団法人学びの文庫さんが「一箱かきましギャラリー」という取組を行い、本棚の一角を1箱あたり2,500円で市民に貸し出し、本の展示・販売とともにイベントの準備や交流の場として活用してもらいました。このプロジェクトを通じて感じたのは、民間事業者にとって、必ずしも収益だけが目的ではなく、本業と接続した新しい文化的な取組の場として文化施設を活用する可能性があるということです。つまり「稼ぐ公共施設」という方向性ももちろん大切ですが、それだけにとらわれず、「公共空間としての文化施設」が民間とともに持続的に運営される仕組みを模索することも重要だと感じました。

愛知の事例は「既にあるものを変えていく」取組であり、ゼロから新たにハードを整備するようなプロジェクトとはアプローチが異なりますが、一つの施設がまちとどう関係しながら機能していくかという点では、今後の公共空間づくりの参考になるのではと考えています。