松本──私は地方自治体の行政職員ではありますが、研究活動はあくまで個人の立場で行っており、今日の発言も所属組織とは関係のない個人的な見解としてお聞きいただければと思います。

私は、長野県信濃町の出身です。学生時代から文化芸術を通した地域活性化に関心を持ち、転職を経て、石川県の職員としては、文化事業の企画運営や、音楽ホールの指定管理といった施設運営などに携わってきました。現在は国際文化交流に近い分野の業務を担当しています。

そうした日々の中で、「なぜ自分はこの仕事に携わっているのか」と改めて考える機会がありました。私は文化政策に積極的に向き合いたくて今の仕事にはやりがいを感じていましたが、異動でたまたま文化担当になったという人も多く、「もったいないな」と感じる場面もありました。行政における文化政策をよりよいものにするにはどうすればいいのか——そんな問いを持つようになり、今は大学院で学び直しています。今回のシンポジウムのテーマにも通じるところがあります。

文化政策を進めるにあたって、専門性の確保や制度・組織との関係、人材育成など、さまざまな課題があります。事例として、石川県金沢市の取組をご紹介したいと思います。金沢市の繁華街・片町にある新天地商店街では、街全体をアートの展示空間として活用するプロジェクトが行われてきました。たとえば、写真家・森山大道さんの作品をライトボックス看板に展示する試みが、市内の美術館と地元商店街、そして写真家ご本人の協力によって実現しました。これらの取組は、街の回遊性を高め、商店街の活性化にもつながっています。このプロジェクトが成功した背景には、地元職員や民間事業者の柔軟な対応があります。公共空間での展示には、道路法などの法的制約もありますが、それを乗り越えるためには、行政の理解と民間の創意工夫が不可欠です。

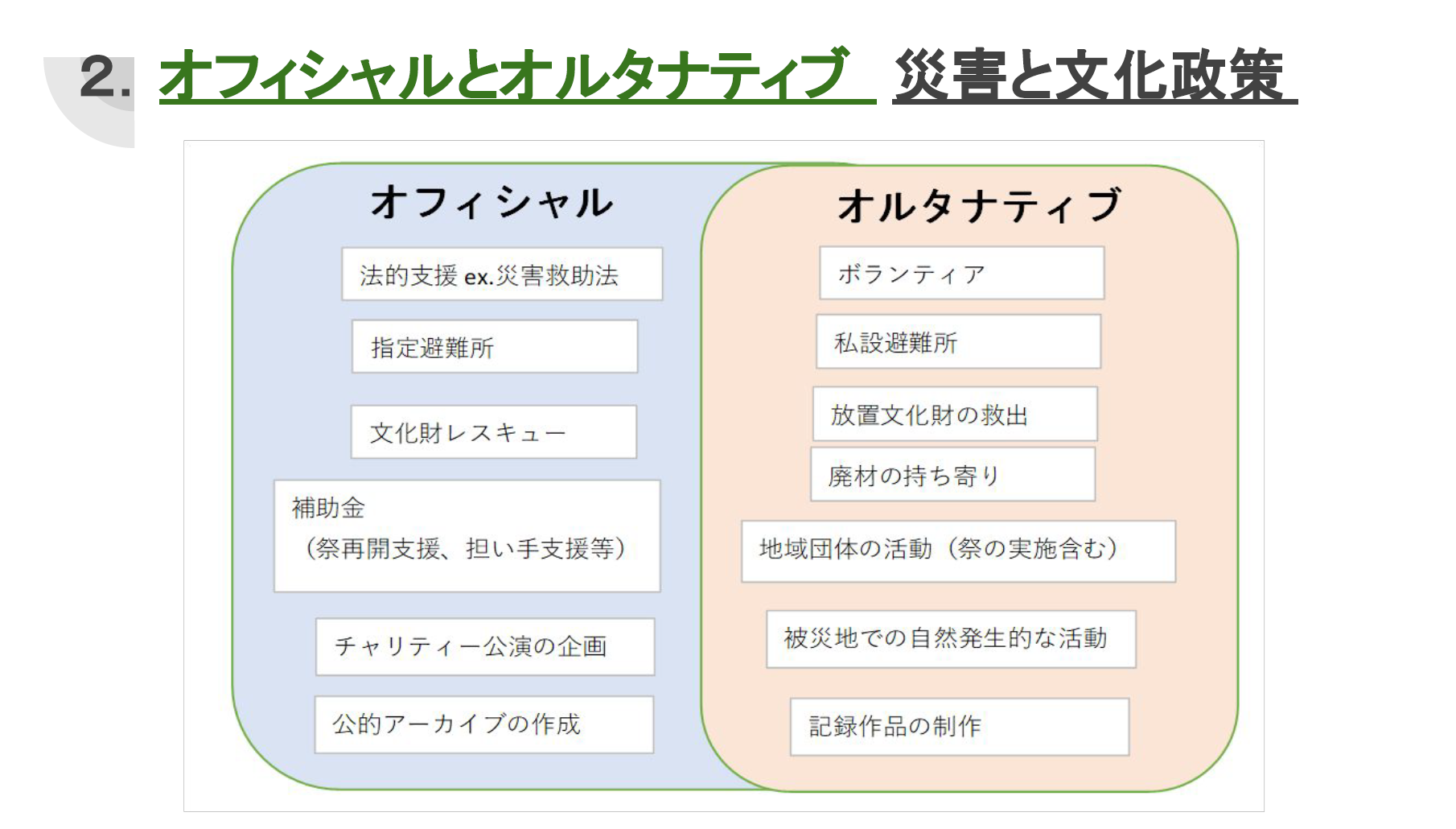

また、昨年石川県では大規模な災害が発生し、私も避難所の運営支援などに関わりましたが、そこで改めて痛感したのは、人と人とのつながりの大切さです。地域の祭りなどを通して日常的に顔を合わせて互いに助け合う関係を築けていた地域では、避難所の運営も比較的スムーズに行われていました。そうした「日々の文化的な営み」が、非常時にも力を発揮するのだと実感しました。他にも珠洲市では、震災前から地域に根ざした芸術祭が行われており、それがきっかけでアーティストが移住し、地域と関わっていたことで、新たな支援の形が生まれています。被災した地域では、文化財や古い建物の保存、加えてかつての街並みなどの風景や記憶の継承も課題になりますが、地元の人の声に耳を傾けそれに応じた支援策を講じるためには、表現を通じた活動が一助となることがあります。

一般的にも、行政が補助金を用意しても、それを活用してくれる人がいなければ施策は機能しません。地域コミュニティの維持や、担い手の支援とあわせて、政策を設計する必要があると感じています。行政が整える「きれいな仕組み」だけでは限界があり、そこに民間や市民の自発的な関わりが加わることで、地域の表現がより豊かになります。被災地でも、喜びや不安といった感情を表現する場として、アートが果たす役割は大きいと感じています。最近では、公的なアーカイブも整備され始めていますが、それだけでは捉えきれない「生活の記憶」があります。そうした記憶を、アーティストが作品として残していくことも、文化政策の一環として重要だと思います。

岡田──ここまでのご発表を少し整理しますと、まず私からは、人口減少が進む地方都市において、都市計画と文化政策がどのように交差し得るのかを中心にお話ししました。続いて杉崎さんは、ウェブメディア「アートと都市と公共空間」の立ち上げの経緯、横浜市での活動、さらに「RePublic ARTS」という概念についてお話をしていただきました。山下さんからは、広場などの公共空間におけるアートの力、そして市民の当事者意識を育てる仕掛けの重要性が示されました。飯石さんは、不動産や公共空間の活用を通じて、地域に新しい価値を生み出すアプローチを紹介し、松田さんは文化施設を拠点とした公共空間の新たな可能性を語ってくださいました。松本さんからは、行政の立場から文化政策の実践例や災害対応を通じて、日常と文化がいかに結びついているかが示されました。これらの議論は、「都市」と「文化」をいかに結びつけるかという、本フォーラムのテーマに深く関わるものです。

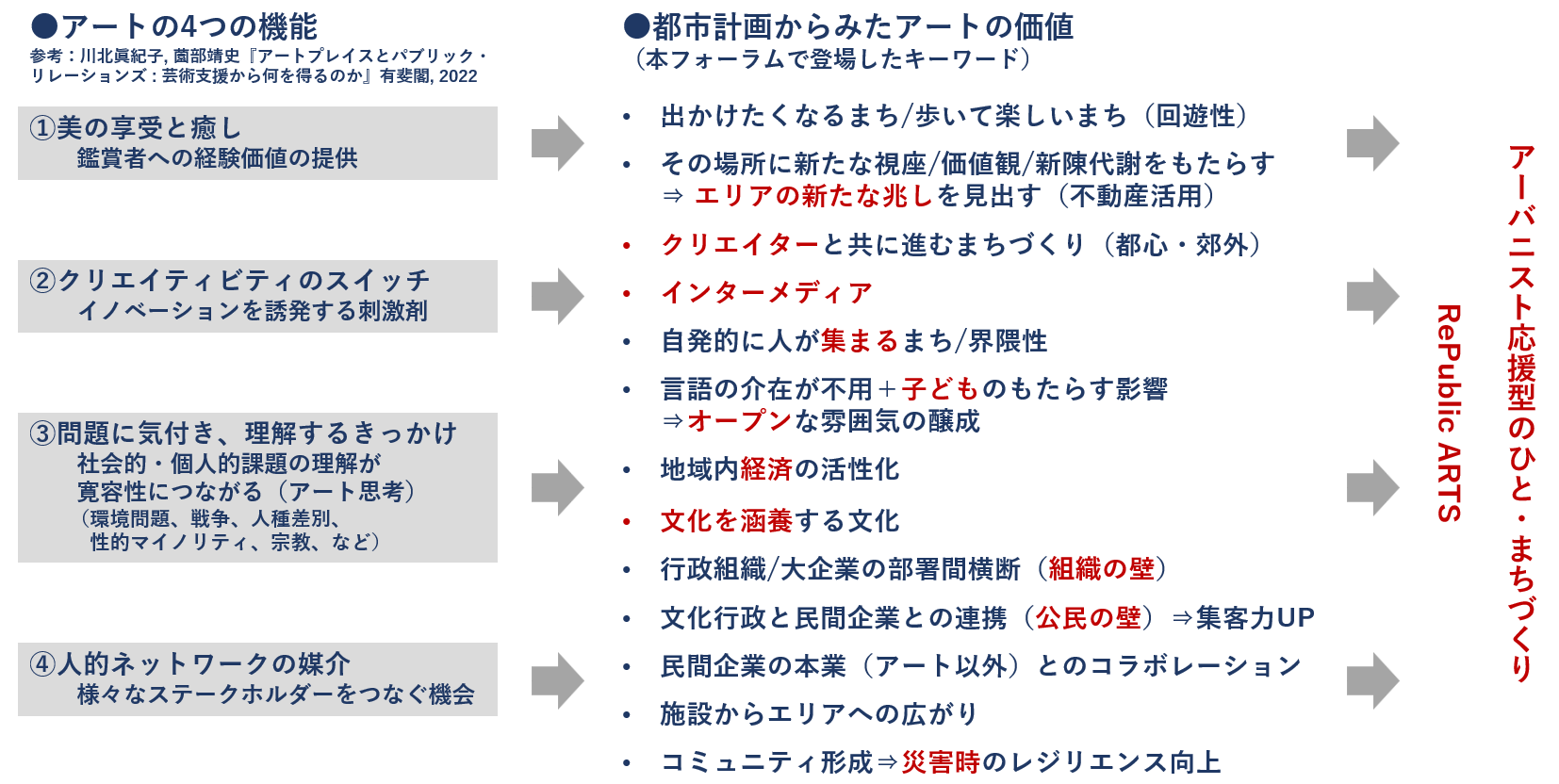

私の方で、これまでのプレゼン内容について、「都市計画からみたアートの価値」という観点で整理をしてみました(図8)。左側には『パブリック・リレーションズ』という書籍から引用した「アートの4つの機能」を示し、それに対応するかたちで、これまでに出てきたキーワードを上から下に並べてみました。「アーバニスト応援型のひと・まちづくり」へつながるヒントになればという思いで構成しています。少々私見も交えていますが、ご容赦ください。

続いて、以上の各登壇者のお話をうけて、松本さんの指導教員でもある小林先生からコメントを頂ければと思います。