岡田──次に前田さんに伺います。この学会の大会が八戸市で開催されているように、八戸市のまちづくりは一つの成功事例として扱われることが多く、その要因には、寛容さもあったのではないかと思います。一方で、今後どのようなことにチャレンジしていかなくてはならないのか、現時点での課題感を教えていただけますでしょうか。

前田──八戸のまちづくりが外部から評価されているのはありがたいことですが、小林先生が仰ったように、文化の価値をもう少し多面的に評価すべきではないかと思っています。

関連して、饗庭伸先生の『都市をたたむ』という書籍6)では、「シュリンクしていく都市の使い方」として、4つの類型が紹介されています。

① 従来通り、経済成長を目的として惰性的に都市を使い続ける

② 無目的に都市を消費する

③ 新しい目的をもって都市を成長させる

④ 新しい目的をもって都市を消費する

これらは、どれが正しいという話ではなく、都市の変化に対して多面的に向き合う必要があるという文脈で提示されていますが、文化との親和性が高いのは、やはり③や④でしょう。

たとえば、ハードの面でいうと、この八戸市美術館の前にある広場には、以前は銀行がありました。そこを広場として再整備したことで、大学のサテライトや若者向け住宅、老舗カフェ、コワーキングカフェといった多様な機能が自然と集積してきました。都市の空間デザインがもたらした“副次的な効果”として、まちににぎわいが生まれたわけです。こうした点にこそ、都市政策と文化の関係性のポテンシャルがあるのだと思います。

このような事例は、まさに「都市を成長させる」という側面を体現しています。一方で、「都市を使う」という視点からも重要な示唆があります。空間デザインとソフトは密接に関係していて、それが文化と結びついて初めて機能することが多いと感じています。たとえば、会場であるこの美術館のジャイアントルームですが、単なる「施設」ではなく、まちの中にある“新しい目的をもった空間”として機能しています。美術館の展示室などの専門諸室と、専門性を外に開いていく広場のようなジャイアントルームとの組み合わせと関係性は、まちに新しい目的を生み出すプロトタイプになるのではないか。はっち、マチニワ、ブックセンターにもこうした観点を広げて考えていく必要があるのではないかと思います。

今回のような機会を通して現場の実践や知見が、アカデミックな世界にもフィードバックされ、理論や方法論として展開されていく――そんな循環が生まれると非常に面白いと感じています。その意味でも、「まち」と「知」をどうつなげていくかという点が、今後の大きな課題ではないかと思います。

岡田──最後に松本さんと小林先生に伺います。八戸市のような活動を横展開していく上で、どういったことが必要なのか。特に国の政策として何をすべきなのか、あるいはボトムアップ的に各自治体が何をすべきなのか、ご意見お聞かせください。

松本──少し遠回りになるかもしれませんが、3つほど段階を踏んでお話しさせていただきたいと思います。最終的にお伝えしたいのは、「いろいろな考え方や立場があっていいし、それらの“境界”が柔らかく交わるような都市づくりにつながる政策が望ましいのではないか」ということです。

最初に、やはり今の日本、とくに地方都市が抱えている大きな課題として、人口減少や若年層の減少があります。そういった状況の中で、どうすれば若い人たちが住みやすい都市をつくれるのか、というのは非常に重要なテーマです。そのとき、多様な生き方を尊重でき、「過干渉にならない距離感」を保てることがポイントになると思います。私自身はもう若者とは言えない年齢になってきていますが、それでも「これをしなさい」「あれをしてはいけない」といった“縛り”にとらわれ過ぎない社会であれば、ずっと生きやすいと感じます。。そういった都市が残っていけば、若者の定着や人口減少への対応にもつながっていくと思います。

そして、2段階目として、そのような多様な生き方が認められる都市には、アートの存在が非常に重要な役割を果たすのではないかと感じています。アートというのは、数学のように「正解」を導くものではありませんが、多様な表現や視点を提示してくれるものであり、それが人々に「こういう考え方や生き方もあるのだ」と気づかせてくれる。そうした存在が、身近な公共空間にあることの意味はとても大きいと思います。

たとえば、先ほども話題に出た「広場」は、まさにそういった役割を果たしている空間だと感じています。そしてこうした場づくりには、当然ながら「ハード(空間の整備)」と「ソフト(運営や仕掛け)」の両方が必要ですし、それを支える“人”の存在も不可欠です。つまり、複数の要素が相互に支え合って初めて成り立つ仕事なのだと思います。

そのうえで、3段階目として、これらの活動をどのように評価し、政策として位置づけていくのかという点についても考える必要があります。たとえば総合計画に盛り込むにしても、「この目的のためにこうする」「成果指標はこれ」と一つの数値に絞り込んで評価するのではなく、複数の要素を組み合わせながら政策を形づくっていく。そうした柔軟な政策づくりが求められているのではないでしょうか。その際には、先ほど小林先生もおっしゃっていたように、「文脈」を踏まえることがとても重要だと思います。「これは文化行政だから文化庁の補助金しか使えない」といった固定的な考え方ではなく、必要に応じて経産省の補助金や国交省の制度なども活用していく。そうした発想の柔軟さが、今の時代には必要です。そのために、どういう政策を設計していくのか。これは行政側が知恵を絞って考えていくべきことであり、そして市民と対話をしながら進めていくことが大切なのだと思います。

小林──私からは少し補足をさせていただきます。民間の方々、地域でまちづくりを実践されている方々が持っている柔軟な発想やノウハウを、行政側がどう受け取り、どう形にしていけるかが重要です。たとえば、「文化施設をつくるために文化系の補助金を取る」といった従来の枠にとらわれず、経産省や国交省の制度なども含め、複数の補助金や制度を組み合わせて活用する。そういった柔軟な政策設計が、求められているのではないかと思います。ただ、そこに至るための「アイデア」や「きっかけ」は、やはり行政内部だけでは生まれにくい。だからこそ、こういった場や対話が必要だと考えています。

先日、東京都のある調査に関わっていた際、総合計画のプロセスに学校の先生たちが積極的に関わっていて、ポスターセッションのような形で地域の子どもたちに説明する姿を見て、とても驚いたことがありました。「あなたはどう考える?」と問いかけるような機会が、地域の中に生まれていたのです。こういった取り組みを見ていると、計画や方針を決める際に、専門家が単に意見を言うだけでなく、「誰と一緒にそのプロセスをつくっていくのか」がますます重要になっていると感じます。

よく「ベテランでなければだめだ」と言われることもありますが、実際には年齢や肩書きではなく、フラットに同じ土俵で話し合える関係性の中でこそ、計画は生きたものになるのだと思います。そうした「手間ひま」をどれだけ惜しまずにかけられるか、そこに自治体の姿勢も問われているように感じます。スポーツや文化、あるいは教育といった分野においても、「コンセプトを持って設計する」ことはもちろん大事ですが、最終的には「一緒に何かをつくる」という感覚を共有できるかどうかが鍵になるのではないでしょうか。

ですので、「誰がそのプロセスに参加するのか」「どのように専門家が関与するのか」は、まちづくりにおける大きなテーマです。生活者としての視点を持ちながら、専門的な知識を活かして、うまくバランスを取りながらつなげていく。そんな役割が求められていると、私は感じています。

岡田──議論の最後に、私から今回のテーマを整理しつつ、今後の展開について触れたいと思います。

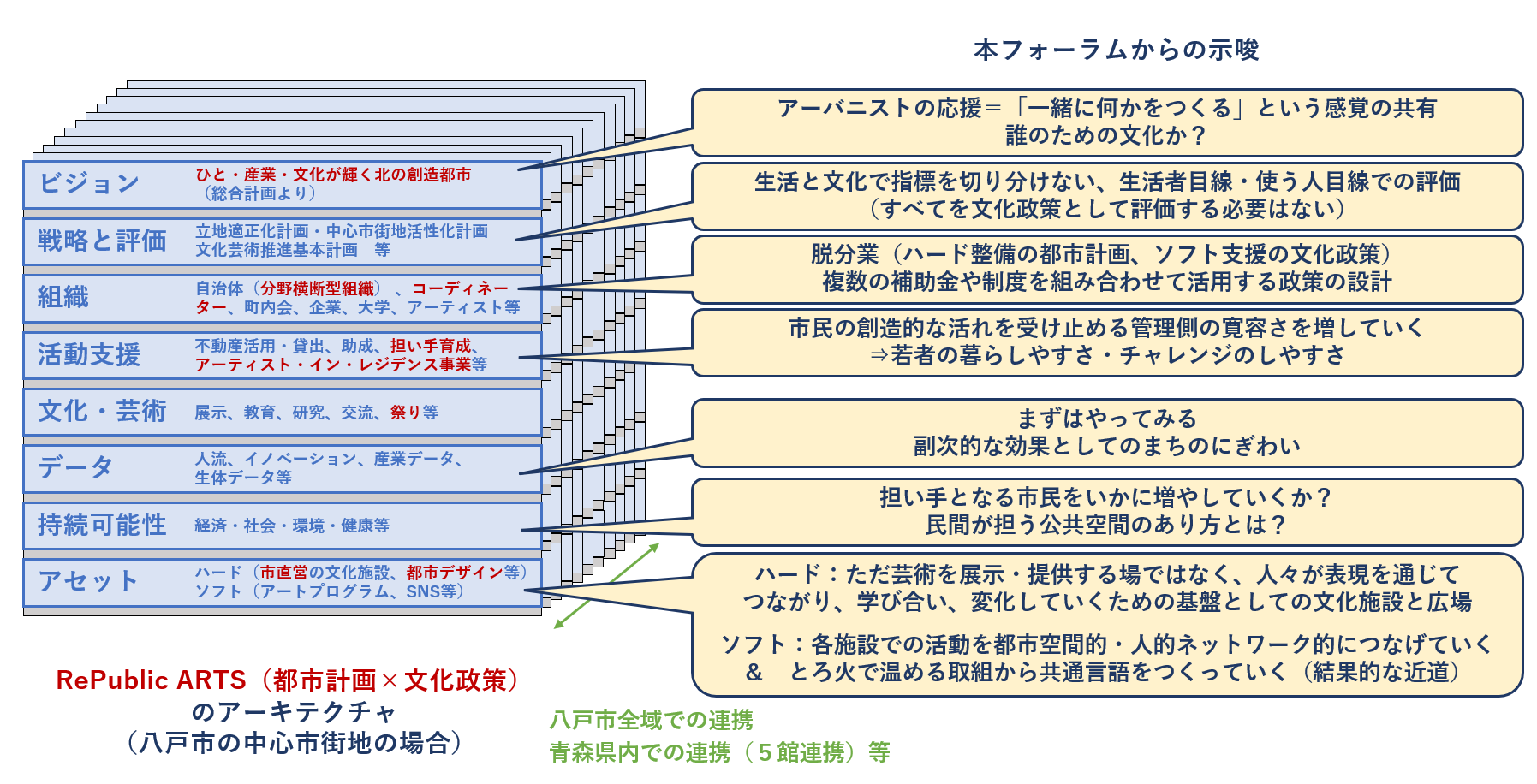

私の所属する日立東大ラボでは、「スマートシティのアーキテクチャ」という概念を提唱してきました7)。これは、スマートシティを構成する多様な要素──空間、制度、技術、人材など──をどう組み合わせるかという全体構造を示すものです。今回のフォーラムでは、その考え方を再整理し、「RePublic ARTSのアーキテクチャ」という仮説的な構成案を示しました(図9)。図の1枚1枚が「一つのまち」を象徴するような構造を持ち、それらが連携・共鳴しながら都市全体が成立するというイメージです。

この構造の中で、八戸市が取組と、本フォーラムからの示唆を図にまとめました(図10)。本フォーラムの議論を通じて得られた多様な視点を、個別の取組にとどめず、より広いエリアに展開していく必要があると感じています。私たちは今後も、都市計画と文化政策という分野を横断しながら、都市の未来像をともに考え、つくっていくことに貢献していきたいと思います。ありがとうございました。

参考文献

1) 詳細はこちら。

山下裕子, 岡田潤(2024)「サードプレイスとしての八戸市美術館とアートプログラム」, アートと都市と公共空間, https://arts-city-commons.jp/projectstudy/hachinohe/

2) 中島直人, 一般社団法人アーバニスト(2021)「アーバニスト : 魅力ある都市の創生者たち」, 筑摩書房

3) 馬場正尊, Open A(2013)「RePublic:公共空間のリノベーション」, 学芸出版社

4) 山下裕子(2013)「にぎわいの場富山グランドプラザ:稼働率100%の公共空間のつくり方」, 学芸出版社

5) 詳細はこちら。

山下裕子, 岡田潤(2025)「まちの未来を美術館で考える~熊本市現代美術館の活動~」, アートと都市と公共空間, https://arts-city-commons.jp/projectstudy/kumamoto/

6) 饗庭伸(2015)「都市をたたむ:人口減少時代をデザインする都市計画」, 花伝社

7) 日立東大ラボ(2023)「Society5.0のアーキテクチャ 人中心で持続可能なスマートシティのキーファクター」, 日経BP 日本経済新聞出版