序論

近年、地域の活性化や文化振興を目的とした芸術祭が各地で開催されている。芸術祭は単なる作品展示にとどまらず、地域固有の歴史や風土に根差し、住民や訪問者が新たな「出会い」を体験する公共空間としての役割を果たしている。

特に、民間団体やボランティアが主体となる芸術祭では、地域社会の多様な価値観や視点を受け入れる「開かれた空間」が生まれる。こうした実践は、都市におけるアートの公共性や、まちづくりにおけるアートの可能性を問い直す試みでもある。

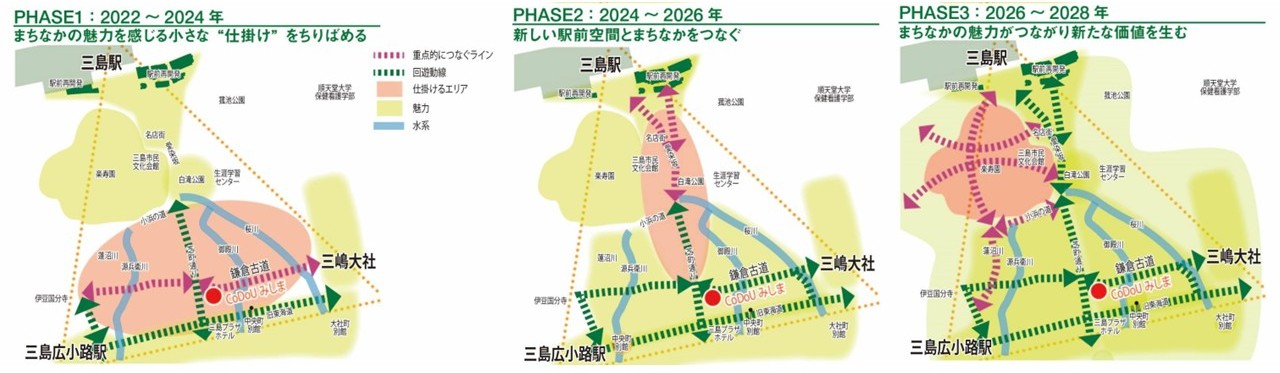

本稿では、静岡県三島市で開催される三島満願芸術祭を取り上げ、実行委員長・山森達也氏へのヒアリングと、筆者自身が関わる地域拠点「CoDoUみしま」の運営を通じて、「アートが公共空間をひらく」プロセスとその可能性を考察する。

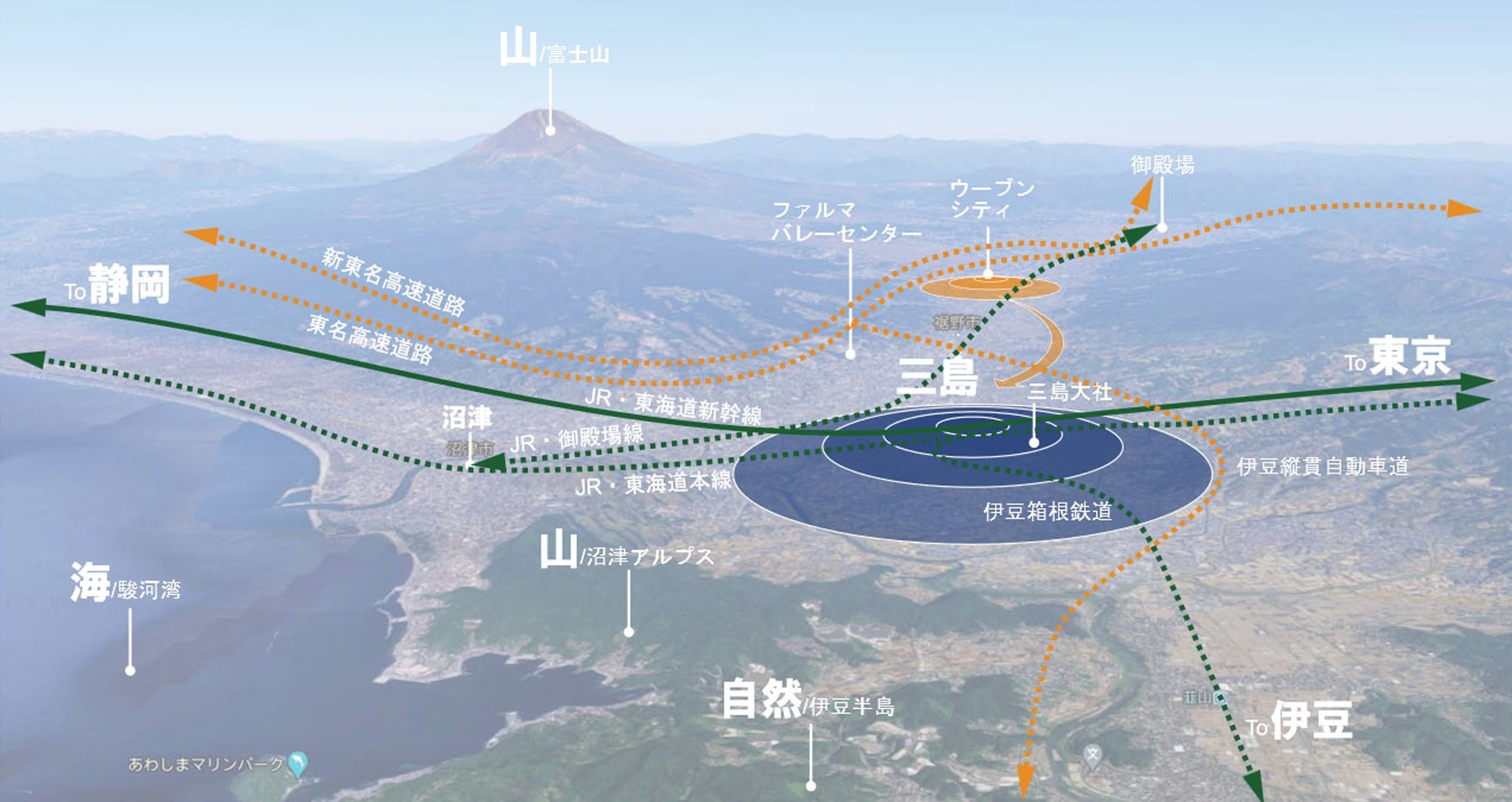

1.三島市の地理と歴史的文脈

静岡県三島市は、富士山の湧水が町中に流れる「水の都」として知られる。

鎌倉時代以来、三嶋大社の門前町として発展し、江戸期には東海道宿場町として人々が往来した歴史を持つ。

現代の三島は、新幹線で東京から35分という利便性もあり、観光や移住先としての人気を集める一方、人口減少や若年層の転出、中心市街地の空洞化といった課題を抱える。

こうした文脈の中で、アートが都市の「接続の場」として機能することが期待されていると考える。

2.アートをきっかけに都市と出会う──三島満願芸術祭の挑戦

三島満願芸術祭は、「アートを通じてまちをひらく」ことを掲げ、2023年に始動した。実行委員長の山森氏は、東京から三島に移住し、ゲストハウスやコワーキングスペースなど地域拠点を自ら企画・運営してきた人物である。

「芸術祭を通じて、三島を訪れるきっかけを増やし、まちの多様な人や場と出会い直す場をつくりたい」という思いから、この祭りは立ち上がった。あえて現代アートに挑むことで、これまで地域に縁のなかった層が関心を持ち、都市の新たな「関係人口」を生み出す試みだ。

2023年は商店街の空き店舗を会場とし、アート作品を展示。展示終了後、アート作品を残したまま「アート付き物件」として貸し出し、商店街の活性化と地域資源の再活用につなげた。

2024年は屋外展示への挑戦や来場者3,000人の目標、トークン活用など新たな試みを加え、スケールアップを図った。

さらに今年度(2026年2月)には第3回の開催が予定されており、7月頃に一部アーティストの公募も予定されている。芸術祭は年を重ねるごとに地域との接続を深めながら、持続可能な公共空間のプラットフォームとして進化を続けている。

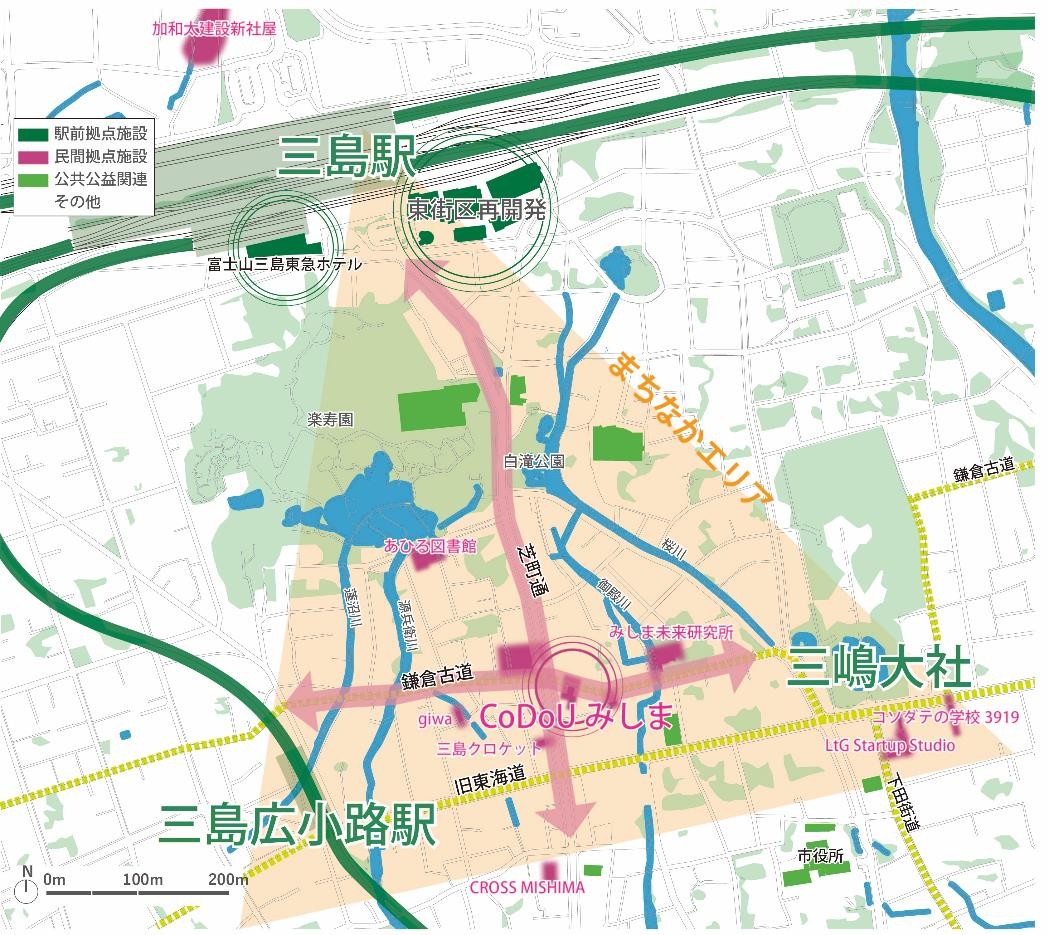

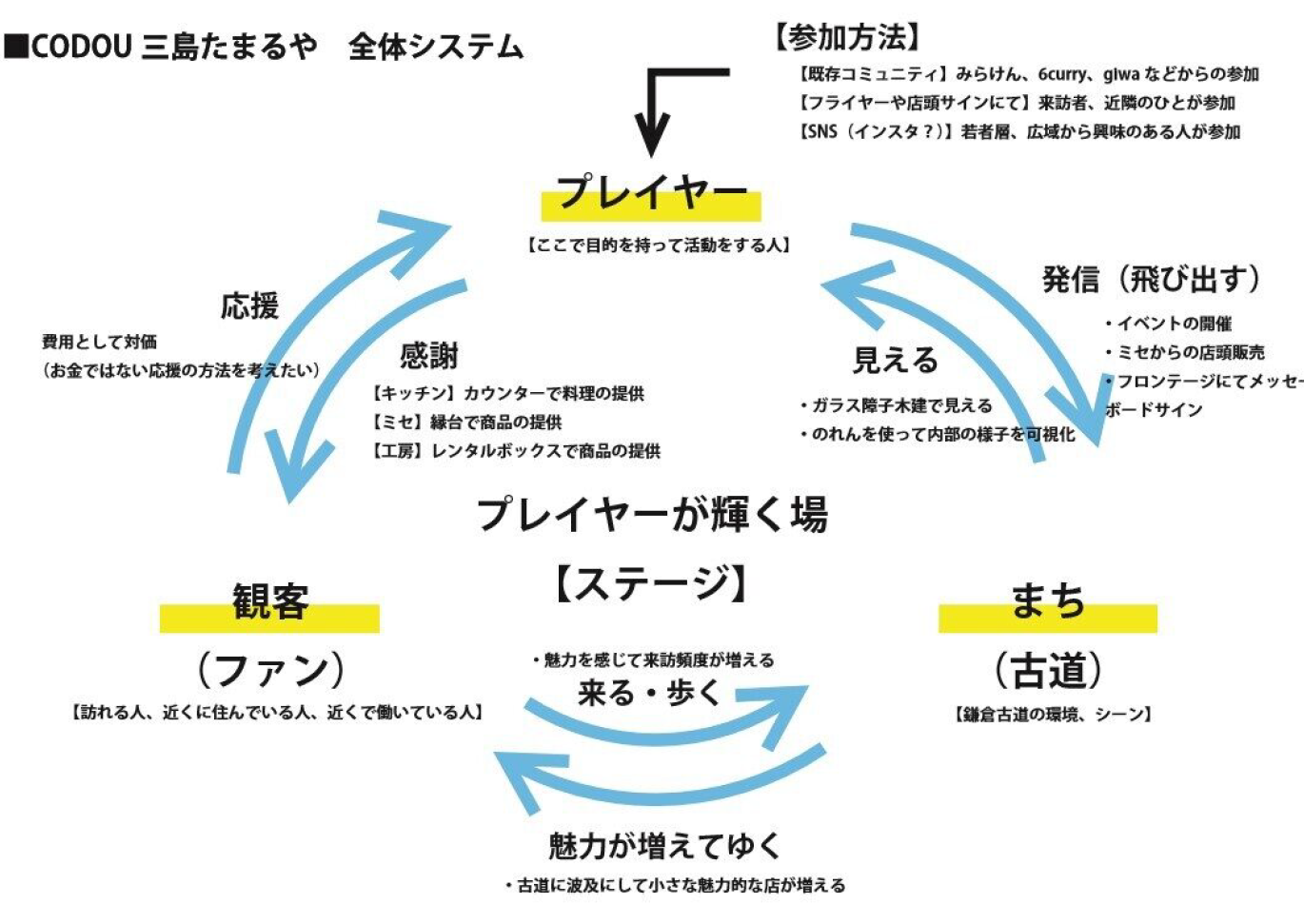

3.まちに「ひらく」共用空間──CoDoUみしま

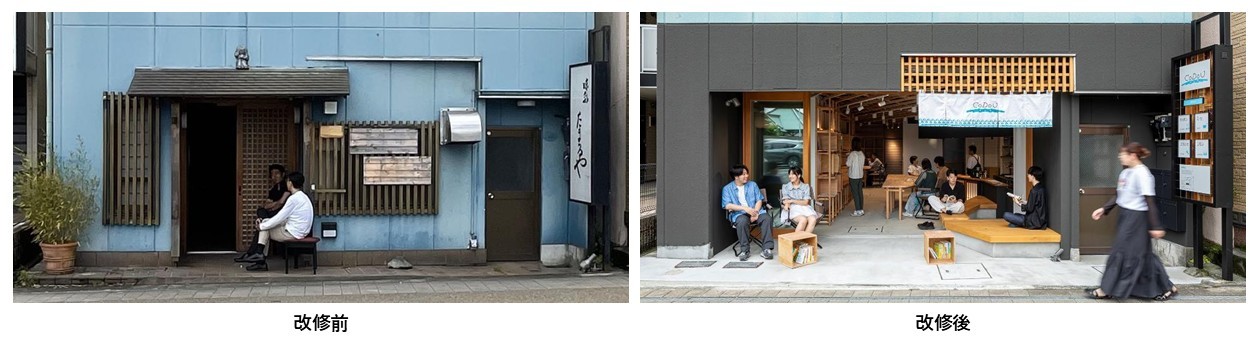

「CoDoUみしま」は、筆者が所属する設計事務所のプロジェクト開発の一環として開設した事務所兼レンタルスペースである。

もともと居酒屋だった空き店舗を改修し、2024年にリニューアルオープン。芸術祭の総合受付やアート作品の展示空間として活用されたのち、地域の交流や表現の拠点として運営している。

「CoDoU」の名は、鎌倉古道と心の鼓動に由来する。かつて人々が行き交った歴史ある通りに、今ふたたび新たな鼓動を打ち鳴らす場として名付けた。

この空間は、レンタルキッチンやレンタルボックス、交流スペースを備え、日常的に市民や訪問者が出入りできる「開かれた公共空間」として地域に根づくことを期待している。芸術祭の総合受付として機能することで、「アートがまちに開かれる入口」の役割も果たした。

4.作品を「共につくる」ことの意味

三島満願芸術祭の特徴のひとつは、アーティストと市民が共同制作に関わる点だ。制作を通じて「まちを見る眼差し」が更新され、参加者同士の関係性が編まれる。自らの手が加わった作品がまちに残ることで、「自分もこのまちの一部だ」という感覚が芽生える。まちあるきやアートについて語りながら交流するということも作品を共に作る一部になるような雰囲気があった。

このプロセス自体が、公共空間の「オープン性」と「インクルーシブ性」を具体化する行為とも言えるだろう。

5.未来の種をまく──「はじまりのエンカウンター」

2024年のテーマは「はじまりのエンカウンター」。三島が東海道の宿場町として多様な人の往来を受け入れてきた歴史を背景に、アートを媒介に「人と人」「人とまち」が出会い直す場を描こうとしている。芸術祭は、アートが都市空間に一方的に「介入」するのではなく、地域の人びとと対話し、共につくることで「自ら変わりうる都市」の姿を示唆する。まさに、アートを契機に公共空間が更新される「未来の種まき」のような営みである。

結語──アートが都市を変えるのではない、アートをきっかけに都市が自ら変わる

三島満願芸術祭の実践は、アートと公共空間の関係性を再考させる。「表現するまち」「受け入れるまち」として、公共空間が新たな可能性に開かれていくプロセスを、地域に根ざした市民の実践と共に築きあげている。この風景は、小さく、静かだが、確かな変化を生み出している。アートと都市、公共空間の関係性を探る私たちに、多くの示唆を与えるだろう。