目次

2.大阪、神戸、天王洲のアートプロジェクトの概要

2.1 大阪市「Dotonbori Art Street」@とんぼりリバーウォーク、「淀壁YODOKABE」@淀川区

道頓堀川沿いにある遊歩道『とんぼりリバーウォーク』の管理運営を行う南海電気鉄道が、とんぼりリバーウォークに新たな魅力とにぎわいを創出し、道頓堀川の東西の回遊性を向上したいという思いから、道頓堀アートストリートが始まった。

河川管理通路の擁壁に幅5mの大きなパネルを設置し、「元気な大阪らしさ!!」というテーマにアートを描く。一部のアート作品では企業がスポンサーとなり、その企業のプロモーションをアートで表現したものがある。

このアートプロジェクトを南海電鉄とともに共催するウォールシェアの考え方である、「広告を兼ねたアート作品をまちの壁面に実装し、作品を見た人がSNSなどで拡散することで価値を創出することで、壁面オーナーのビルやそのエリアを高めていこう」というあり方を初めて導入した場所である。

南海電鉄は、大阪市からこの道頓堀川エリアの賑わい創出を委託されているため、アートプロジェクトを共催し、サポートしているが金銭的負担は行っていない。上記のスポンサー企業を探してアートとマッチングすることによるマネタイズを行っているが、アートプロジェクトとして収支がとれているわけではない。

南海電鉄は行政との調整役を行っている。

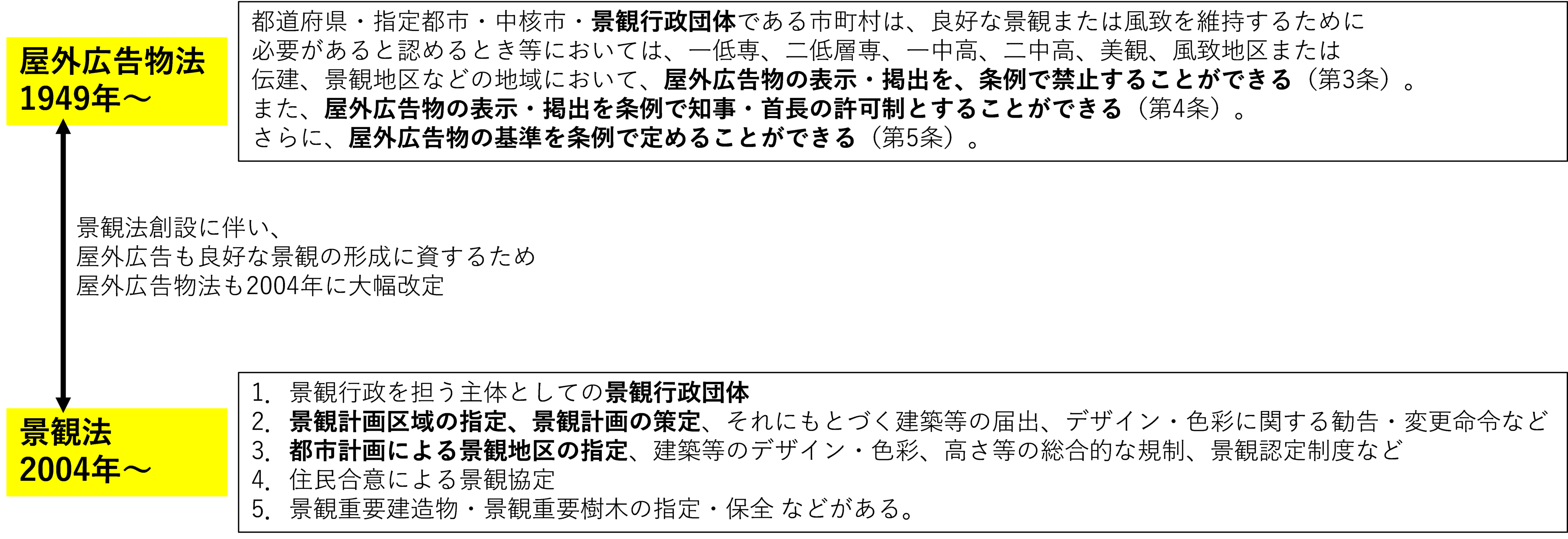

当該アートプロジェクトは本来であれば屋外広告物条例で規制の対象になるところであるが、行政の「当該河川の用壁面は地上よりも下に位置し、周辺の道路上から見えないところにあるため、屋内のような扱いをとっている」とか「簡易広告物として扱っている」などと聞いており、当該地区の賑わいを創出したい市の思惑に合わせて、担当者が見解によって緩和を行っていると言える。

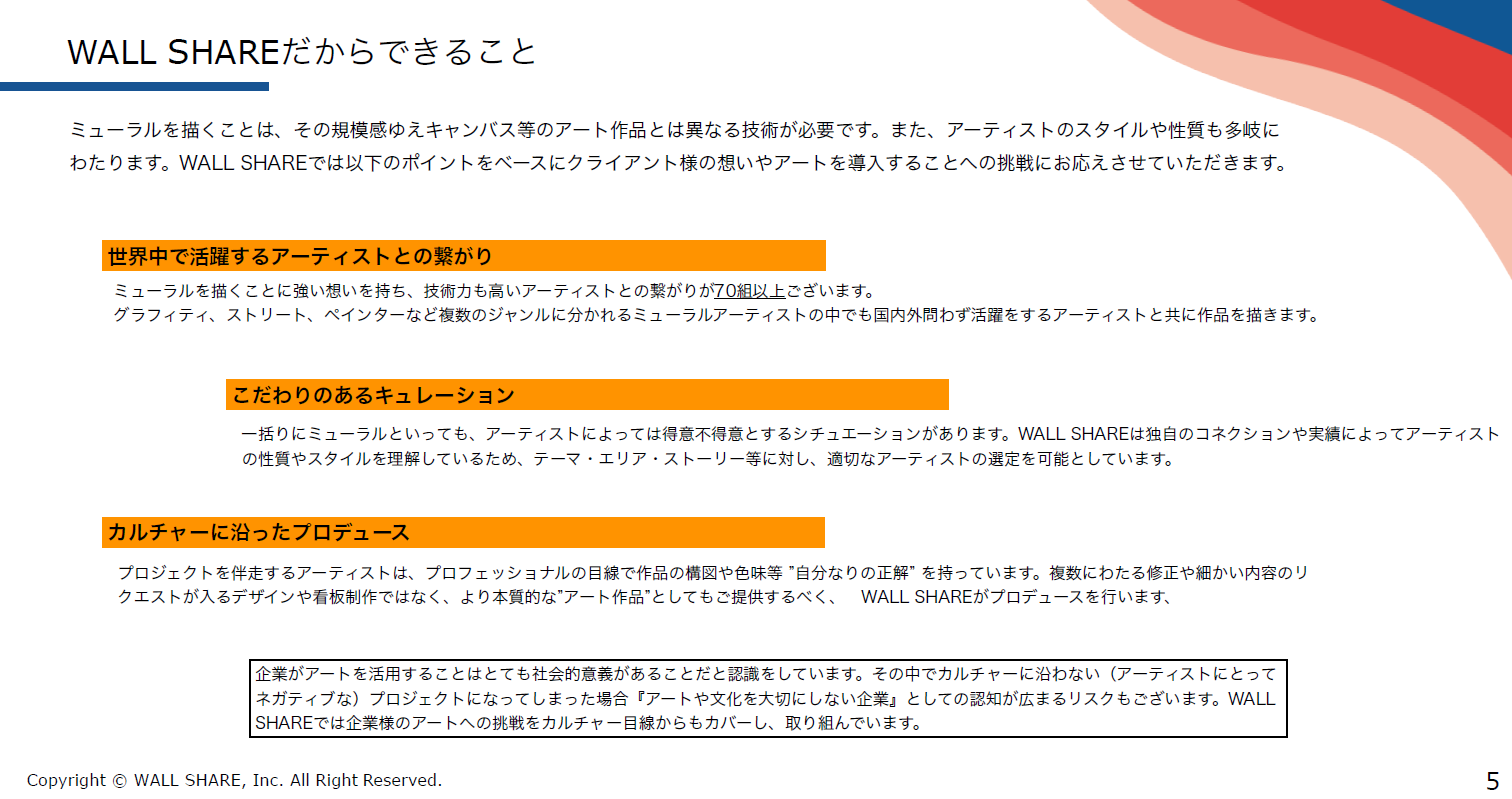

ここで、南海電鉄がアートプロジェクトの中心ではなく、ウォールシェアが中心となって動いている意味が大きく二つある。

1つはアーティストのキュレーションである。ストリートアートはもともとグラフィティ(落書き)というイリーガル(違法)であった経緯から、日本のストリートアーティストも自らの主義主張などを誇示するアートを描くリスクを持っている。

アーティストの技能を活かしつつ、それをまちや場と馴染ませるキュレーションを行うためには普段からアーティストと関係を気付いているウォールシェアのような存在が必要である。

もう1つはスポンサーの獲得である。ウォールシェアは企業のプロモーションとアートを掛け合わせてまちのアートで飾り、まちの価値をあげることを目的に起業したアート系スタートアップである。ただ、これを行うには壁の所有者の協力や、新規顧客開拓に向けたプロモーションが必要となる。大きな企業とベンチャーが連携することで、事業もまちづくりも加速していく。こうした協働から新たなにアートビジネスを生まれる可能性がある。

2.2 神戸市「Kobe Mural Art Project」@神戸市役所2号館

このプロジェクトは「クリエイティブなまち」を目指す神戸市が社会課題として「アーティストがアート活動で生活できるまちになる」ということを掲げたところから取り組みが始まっている。

現実は神戸市で活動しているアーティストはアート活動だけでは生活できないことが大半であったため、

①アーティストに適正なフィーが支払われるプロジェクトを作ること

②まちの人がアートに触れる機会を増やすこと

③まちの人がアーティストに投資をすること

を目的として、屋外のパブリック空間で描かれるミューラルアートの取り組みを行った。

もっとも公的な建物の1つである市役所の庁舎であるため、屋外広告物条例や景観条例などの対応手続きは慎重に行ったし、上記目的以外に「市庁舎に」アートを施す意味や、アートの内容(なぜそのアーティストなのか、なぜそのアートなのか)を丁寧に設計している。

まず市庁舎にアートを施す理由は、「阪神・淡路大震災で損傷したにも関わらず補修・補強され、その後もずっと市庁舎として使われ続け63年間も頑張った建物をリスペクトし、解体前にありがとうの意味を込めてアートで飾り、関わった人たちの記憶に遺したい」というものでした。これには多くの賛同の声があり「解体する建物に対してこんなアプローチがあったのか」と称賛された。

次にアートの内容については、アートプロジェクトを立ち上げたあとにキックオフイベントを行い、そこで集まった人たちを中心にミューラルに関するアンケートを取った。2号館の南壁と北壁、それぞれに相応しいと思うテーマやキーワードを聞き、さらに神戸を象徴する色を聞いた。そこから2号館の南壁は震災の慰霊の場となっている東遊園地の側なので「震災」をキーワードに、「震災復興から次のステージに向かう力強いアート」がテーマになり、北壁は花時計があったので「花」をキーワードにし、神戸を象徴する色として圧倒的であった「青」を基調に、「白」「赤」を入れたアートをテーマにした。

テーマが決まったらアーティストを選ぶのだが、「花と青」をキーにしたアートにはキュレーターからHITOZUKIが選ばれた。そして「震災」をキーにしたアートには、東日本大震災の被災地でアートを書いていたTITIFREAKを選んだ。彼は日系ブラジル人3世で、祖父母が神戸から移民船に乗ってブラジルに渡ったという繋がりも持っていた。

アートとアーティストに関してこういった丁寧なストーリーを紡いだことで、多くの方の共感を得て、アートプロジェクトはスタートしている。

TITI FREAK @ Kobe Mural Art Project

次に、資金についてはクラウドファンディングと寄付で調達している。目的③「まちの人がアーティストに投資をすること」を実現するために、クラウドファンディングに協力してくれた人にオリジナルの白T-シャツを返礼品として渡している。これを着て現場に来て、アーティストに会って「アートに投資した」と話をしてもらった。

これにより自ら投資したアートへの関心を呼び、アーティストへの愛着を生み、ひいてはアートのある街へのシビックプライドの醸成が行われている。

条例への対応手続きも丁寧に進めている。本来であれば写真のようなアートは神戸市では屋外広告物として扱われ、通常壁面の面積の30%以内でしかアートを描けない。そのため今回は社会実験の位置づけを得て、実験的な取り組みのため屋外広告物条例の適用除外を申請し許可を頂いた。実験の内容は「屋外広告物条例に定められた割合よりももっと大きな割合でアートを施工した場合市民はどう受け止めるか」という問いをたてた。実際アート施行後にアンケートを取ったところ大部分がポジティブに受け止められていた。

当該プロジェクトの特徴としては、このアートプロジェクトが行政主導と民間主導の両方の面を持っていることである。プロジェクトのスタートは行政の持つ社会課題の解決のために生み出されたプロジェクトであるが、行政(神戸市役所)では、対象建築物が解体されるまでの短い時間で実施するという条件の中で、予算の確保や、アーティストの調整、人員の確保などができなかったことから、民間主導で行っている。

その時に発足したのがKobe Mural Art Project実行員会であるが、コアメンバーにはキュレーター2人と行政職員1人が含まれている。

アートプロジェクトにはアーティストとの専門的な調整や交渉ができるキュレーターが必須であるが、キュレーターと行政をつなぐポストが用意されているプロジェクトは少ない。この実行員会では行政職員が副業として関わっており、キュレーターやアーティストと行政や住民をつないでコミュニケーションを促す役割を行っている。

アートに限らずとも、民間事業者がパブリック空間を利用して行うプロジェクトには行政の壁が大きく立ちはだかる。壁の内容は、行政の説得だったり、法的な手続きだったり、さまざまであるが行政の内部事情や意思決定の仕組みなどに精通するコーディネータの在はプロジェクトをスムーズに進めるためには必須である。地域おこし協力隊や総務省のアドバイザー制度などがあるがまだまだ制度として整っているとは言い難いため、今後の大きな課題である。

2.3.東京都「TENNOZ ART FESTIVAL」@天王洲アイル

天王洲アイルは 1980 年代からスタートした民間主導の都市開発。右肩上がりの時代に開発が進んだが、都心部の都市開発が盛んになるにつれ求心力がなくなっていったという。

地権者で構成される天王洲総合開発協議会や街の活性化を促すために設立された天王洲・キャナルサイド活性化協会が、水辺とアートを掛け合わすことで街のリブランディングを目指した。

そのきっかけとなったのが2015年に天王洲アイルで開催されたアートフェスティバルであるPOW!WOW!JAPAN。街中にミューラル(壁画)が登場し、大きなインパクトを与えたことから、アートは街のアイデンティティになりはじめる。

POW! WOW! JAPANのアートイベントで最も注目されたのが、東横インの壁に描かれた巨大ミューラル。ところが当時はイベントとしてアートを描くということで行政(品川区)の許可を取っていたため、イベント終了後に消すことになっていた。

インパクトのあるミューラルを残したいと考える事務局に対し、行政からは消すように指導があるなか、住民や勤労者はじめ訪問客からの残してほしいという声を受けて、行政と事務局の交渉がなされた。

これを機に屋外広告物条例や景観条例におけるアートの位置づけをめぐる議論が始まる。

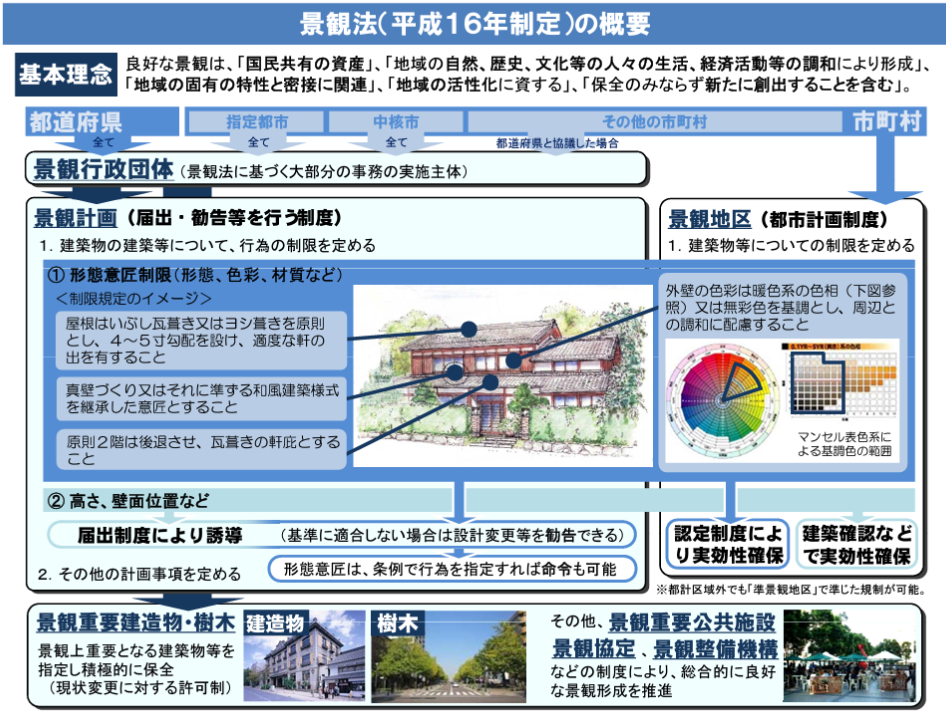

東京都屋外広告物条例と品川区景観景計画があり、天王洲地区は「水辺景観形成特別地区」に位置付けられ、「水辺景観形成特別地区」の広告物ルールが適用されている。

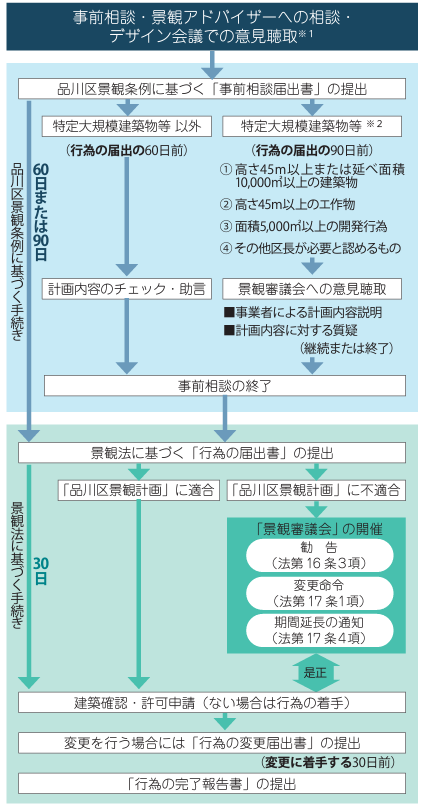

景観法に基づく審査を行う景観審議会は各区が所管しており、品川区景観条例に関する審査を行う景観審議会は品川区が所管している。

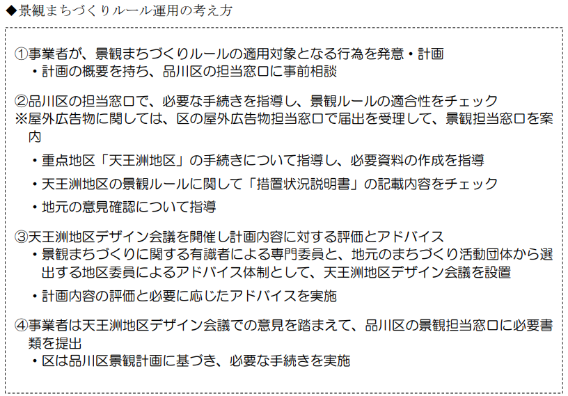

本来ミューラルなどを屋外広告物条例に定められた範囲(壁面の 30%以下)よりも大きく描くときには、右のような、品川区景観条例に基づく手続きと、東京都屋外広告条例に基づく手続きを行う必要がある。品川区景観条例に基づく「事前相談届出」の手続きでは品川区が所管しており、また景観法に基づく「行為の届出」の手続きは品川区が所管している。

また品川区景観計画では“地区固有の資源や個性を活かして良好な景観形成を図る地区”を重点地区に指定し、地区独自の景観ルールを定めて個性ある景観づくりを推進しています。 天王洲地区は、いくつかの実証実験を経て「天王洲地区景観まちづくり研究会」が設けられ、様々な議論を行いながら重点地区指定(案)を作成し、品川区景観審議会などの意見徴収を行ったうえで、重点地区に指定されている。

重点地区の指定をとる過程で地区独自の景観ルールとして「天王洲地区景観まちづくりルール アイデアブック」を作成している。

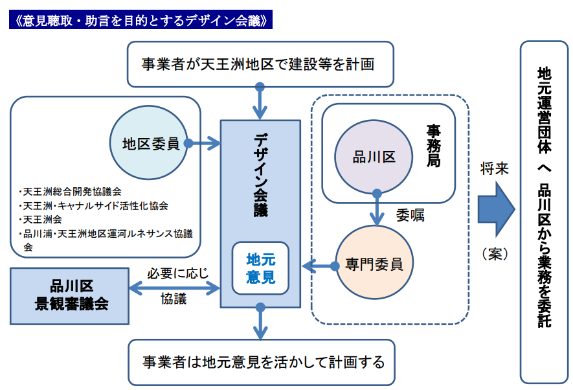

このルールの適用対象になる行為を行う事業者は品川区を通して、「天王洲地区デザイン会議」にアドバイスを依頼する流れを作った。

デザイン会議は地元の総意を得るための工夫として地区委員に地元地権者からなる協議会のメンバーを選出している。

重要なポイントはここでいう地元の合意である。品川区や東京都の開催する景観に関する審議会などがその行為(例えば巨大壁画)を許可するかどうかは、地元住民や地権者がその行為をポジティブに受け止めているかどうかで判断することになる。しかし、地元の合意が取れているか取れていないかを審議会で判断することは難しい。そこで、天王洲地区は地元 地権者や住民、勤労者などで構成される研究会を立ち上げ、「天王洲地区景観まちづくりルール アイデアブック」という判断基準を作成し、また地元地権者が構成員である「天王洲地区デザイン会議」を設立してアドバイスを行うことで、地元の合意が取れているという形で審議会に説明できるようにしている。

そもそもアートをつかってまちを活性化するというやり方は寺田倉庫が発起人である。

寺田倉庫は素敵な水辺空間を創出して、アートを加えることで街の魅力をあげること挑戦し、地権者やテナント企業を中心とした天王洲・キャナルサイド活性化協会を設立した。結果的には街全体の地価の向上にもつながる取り組みになった。

今後の展開として、現在のアイデアブックの更新等は考えていないが、進んでいる事例として、大丸有地区は千代田区の景観行政と東京都の景観行政の二重行政をうまく緩和していると聞いている。具体的には区が行う景観審議会に諮ることで都の運営する広告審議会での諮問を不要としている。その仕組みを天王洲地区と品川区、東京都との関係にも入れたいと考えている。

アーティストの支払いはキュレーターを通して交渉している。予算が少ないが他にはない大きさで描けるメリットを活かしてアーティストが気持として納得できる額を支払っている。キュレーターが居るからこそ、アーティストが描きたいことと、デザイン会議や住民などの意向をコーディネートして実現させている。

天王洲地区や、大丸有地区はまちアートプロジェクトを行っていく事例としては最先端の取組になっている。2つのエリア共通の特徴としては、地権者が主導で動いていることである。地域の価値創出が企業の価値創出に繋がるためプロジェクトを進めるメリットが大きい。そのため地域を巻き込みながらの意思決定が早く、行政ともWin-Winの関係を構築しやすくなっていると思われる。

多数の地権者で構成されている地区では単一の地権者が全体をリードしていくことは難しく、天王洲や大丸有のようなプロジェクトを生み出していくためには、地元の合意の取り方や行政との協力体制の取り方、予算の確保の仕方を含めた法的に位置づけられた取り決めが必要だと思われる。

参考: 景観と屋外広告物に関する法体系