内発的創造都市としての取組

目に見える効果と見えない効果

Think Schoolがまちに与える影響は、卒業生の活躍に見て取れる。その代表例が、「札幌市苗穂・なえぼのアートスタジオ」である。これは、企画コースの第1期卒業生が、Think Schoolの講師に物件を紹介したことをきっかけに誕生した、アーティストたちのシェアアトリエである。築60年の元缶詰収納倉庫を自らリノベーションし、2017年にオープンした。10組以上のアーティストのスタジオや、アーティスト・イン・レジデンス、ギャラリーなどが入居し、多彩な活動が行われ、今では札幌市のアート拠点の一つとなっている2。また、企画コースの第3期卒業生が立ち上げた「Muroran Art Project」は、人口減少・少子高齢化の進行する室蘭市において、地域の魅力の発見や発信を行うために2020年に設立されたアートプロジェクトである。翌2021年からは「鉄と光の芸術祭」が毎年開催されるなど、地域の活性化を図る活動が続けられている3。

一方で、Think Schoolのような芸術教育のプログラム、あるいはアートを活かしたまちづくり自体には、その効果がなかなか可視化されにくい、実感されにくいという側面もある。例えば、前述のように特に企画コースでは、最優秀賞受賞者に対するサポートの仕組みがあるものの、受賞者が卒業後に企画を実現できるとは限らない。講師である今村氏や高橋氏はその点に課題を感じている一方で、受講のゴールの第一歩はアートやまちづくりの面白さを感じて体験すること、第二歩が企画の実現にあり、第一歩の達成にも大きな価値があると考えているという。中にはThink Schoolをきっかけに、上京や海外留学、札幌駅前まち会社や一般社団法人PROJECTAへ就職するなど、キャリアチェンジを行った卒業生もいるように、受講生の人生や価値観が変化することが学びの価値である。エリアの経済資本や社会関係資本のみならず、市民や道民の文化資本をも高めるプログラムであるThink Schoolは、財源をまちへと還元することをミッションとするエリアマネジメント組織だからこそ可能となる都市経営的事業でもある。そして、そのような事業を行うためにアーティストを雇用する点にも、エリアマネジメント組織としての札幌駅前まち会社の先進性が見られると言えよう。

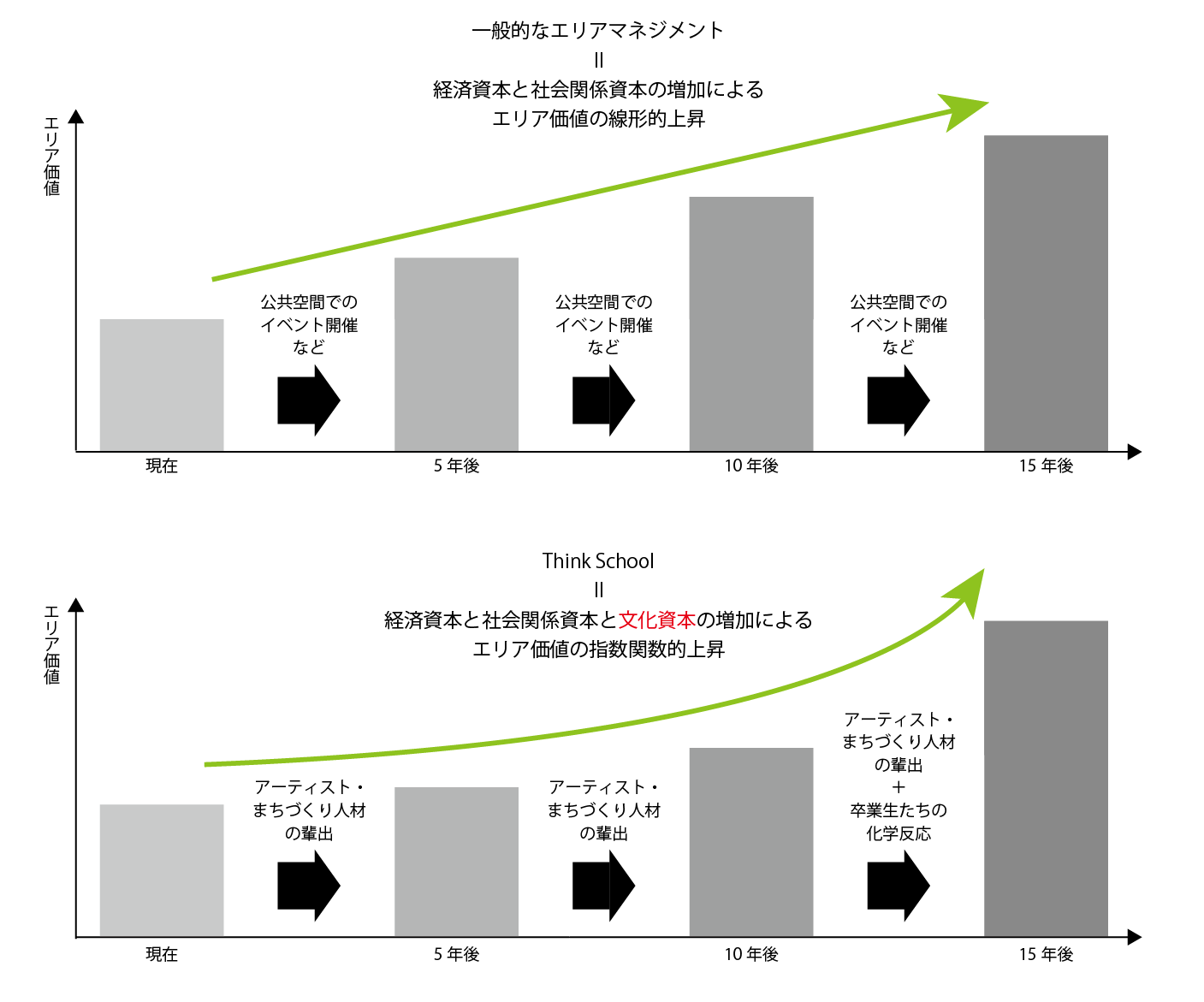

一般的なエリアマネジメントは、公共空間での定期的なイベント開催などによって、絶えず賑わいを創出することで、まちの利用者や来街者の満足度を高めようとする、やや消費的な傾向にある。対照的にThink Schoolは、年度あたりの参加人数は2コースを合わせても十数人と決して多くはなく、それ故に1年度限りでの影響力は大きくないかもしれない。しかしながら、市民・道民の文化資本を向上させ、アート×まちづくりの人材を輩出し、数年後には卒業生たちが連携してプロジェクトを実現させることで、文化の面からエリアの価値を大きく向上させる可能性を秘めているのではないか。

寛容な社会を作るために

リチャード・フロリダなどが論じる“創造都市”という概念には、「芸術文化を重視した都市づくり」という意味合いと、「産業の創造や集積を図る都市づくり」という意味合いが混在する。そしてその根底には、市民の感性や創造性を高めるアートの力がイノベーションと密接な関係にある、という信条が存在する。ただし、従来の創造都市の概念は、どちらかというと「高い創造性を有するクリエイティブ・クラスの人材が集積することでイノベーションが促進される都市」というニュアンスを持ち、そこには国際的な人材獲得競争という側面が含まれるものであった。一方でThink Schoolは、市外・道外から人材を獲得するのではなく、市民の感性や創造性を高めることにより、イノベーションの萌芽となる人材や関係性を生み出していくプログラムである点で、内発的な創造都市の取組と言えるのではないか。そしてこの取組は、内発的であるが故に、一定の人口規模を有する他都市への展開の可能性と必要性は、大いにあるのではないか。

Think Schoolの受講生は、社会問題、あるいは自らが抱える課題をきっかけとして、企画や作品のコンセプトを考案していく。特に、セクシャリティや宗教観、過去の体験など自らが抱える課題を扱う際には、企画や作品の構想や発表が、ある程度の自己開示と表裏一体をなす場合がある。無論、Think Schoolは自己開示を強要するものではなく、講師たちもまたその点への配慮を心掛けている上に、自己の内面ではなくその外側にある社会課題から企画や作品を組み立てる受講生も多い。しかしながら、心理学において、自己への理解を促進するために芸術療法的アプローチが用いられることがあるように、アート表現を通じた自己開示には、内面に悩みや葛藤を抱える表現者、さらにはそれに共感する鑑賞者にとっての気付きや救いとして作用する力もあるはずである。山田4は、教育の場における芸術の機能のうち、特に重要な4つの機能として、1)世界を新鮮な感覚や目で見直す、2)ものや人とのコミュニケーション回路を開く、3)思いを多様な形で表す、4)多相的多重的な対話の場を生み出す、を挙げている。特に4点目の「多相的多重的な対話の場」としてのThink Schoolは、自らが生活する都市という身近な範囲においても、多様な立場や考え方があるということに思いをはせる機会として機能するものである。

今村氏曰く、Think Schoolの目標は、「裾野を広げる」ことと「寛容な社会を作る」ことにあるという。リチャード・フロリダは、創造都市を実現する要素として3つのT(Talent: 人材、Technology: 技術、Tolerance: 寛容性)を挙げ、特に寛容性について、イノベーションの起こりやすい都市ではセクシャルマイノリティの人口割合が高いというデータを示した5。すなわち、マイノリティの個性が尊重されやすい都市ほど、創造的な人材が集積し、生き生きと活躍していることの証左である。同様に、内発的に市民の感性や創造性を高める上では、人々の個性が理解され、暮らしやすくなるような寛容性の向上が重要であり、そのためにも、アート表現を通じた自己開示や社会問題の提起がもたらすインパクトは大きい。札幌駅前まち会社によるThink Schoolというプログラムは、札幌市をクリエイティブなだけでなくインクルーシブなまちへと変えていく役割を担っている。

参考文献

1: Think School公式サイト https://www.thinkschool.info/

2: なえぼのアートスタジオ公式サイト https://www.naebono.com/

3: Muroran Art Project公式サイト https://m-a-p.jp/

4: 山田康彦『山田康彦芸術教育論集 芸術表現がひらく可能性 ―「芸術による教育」思想のパースペクティブ―』晩成書房, 2022, pp. 15-16

5: リチャード・フロリダ(著), 井口典夫(訳)『クリエイティブ都市論―創造性は居心地のよい場所を求める』ダイヤモンド社, 2009