目次

6.民間施設とパブリックアート

(1) パブリックアートと横浜

「パブリックアート」とは、美術館やギャラリーなどの屋内の文化専用の施設ではなく、道路や公園、広場、駅などの公共的空間など、いわゆる「パブリックスペース」に設置された芸術作品を示している。パブリックスペースと言われる空間は、必ずしも公共が管理している空間だけでなく、民間施設が管理している「公開空地」なども含まれている。また、最近では、24時間開放(場合によっては電車の始発から終電まで)され、誰でも自由に入れる「屋内広場」や「屋内の通り抜け通路」などもパブリックスペースに含まれることも多く、このような空間に設置された芸術作品も、パブリックアートと呼べるだろう。

ただし、企業の受付ロビーなど、主に建物関係者のみが入れる場所にある芸術作品は、パブリックアートとは言えないだろう。(パブリックアートの定義は諸説ある。)

屋外に設置された彫刻としては、原始時代の石棒などの民俗学的なものから、その後の石仏や大仏などがある。明治以降になると、銅像や記念碑的彫刻も建てられるようになり、横浜でも掃部山公園の井伊掃部頭の銅像や、山下公園の水の守護神などがある。

横浜で、今のような街づくりと連動したパブリックアートの最初の流れは、大通公園などに設置された屋外彫刻からであろう。横浜市の企画調整室を率いた田村明氏の元、市民のための環境整備を考え、大通り公園の整備に当たってヘンリームーアやザッキンの彫刻を置くことについて、委員会を設置して決めている。日本の各自治体でも公共空間へ屋外彫刻を設置することが増え始め、屋外彫刻展も各地で開催されるようになる。また、民間の大規模開発の公開空地でも、パブリックアートの設置が進み始めることになる。

(2) 横浜におけるパブリックアートの流れ

横浜のパブリックアートを野外彫刻と言われていた時代も含めると、概略次のようになる。

①戦前:偉人の銅像の時代

②1950年代:復興を象徴する具象彫刻の時代

国民体育大会を機に三ッ沢公園、横浜駅西口などに彫刻を設置

③1960年代:現代彫刻への時代

県青少年センター、田園都市線の3駅前に現代彫刻の設置

④1970年代:まちづくりと連動の時代

関内・関外の歩行者空間整備に合わせた彫刻の設置

⑤1980年代:大規模プロジェクトと連動、彫刻からアートへの時代

みなとみらい21の開発が始まり、最初に彫刻展を実施。

ポートサイド地区などのプロジェクトにアートが取り入れられる。

⑥1990年代:パブリックアートの時代

横浜ビジネスパーク、上大岡駅前再開発(ゆめおおおか)など

⑦2000年代以降:多様化の時代

みなとみらい21地区では開発の進展とともに作品設置が進む。

(3) パブリックアートの設置事例

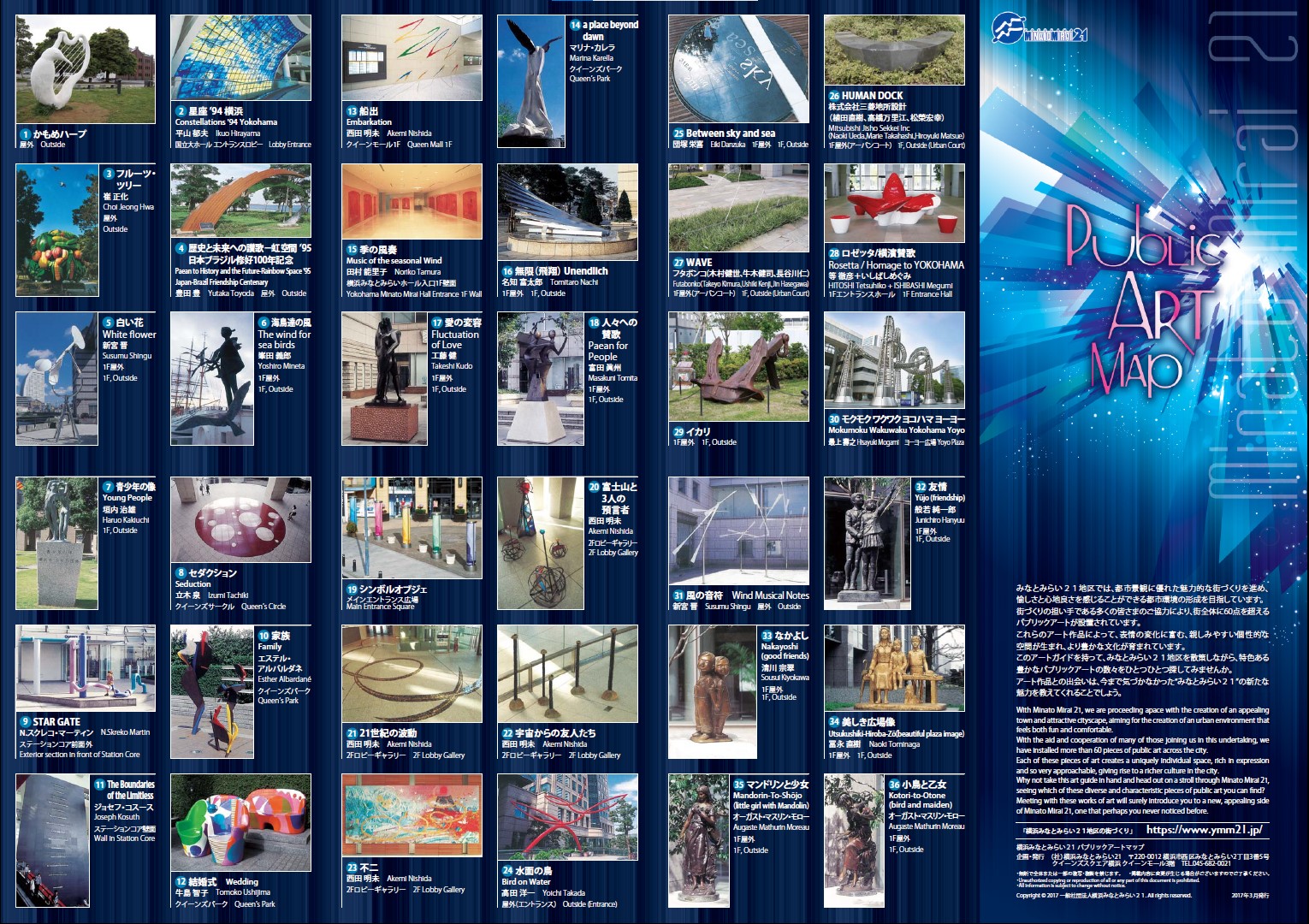

ア)みなとみらい21のパブリックアート

MM21地区は昭和58年(1983年)に基盤整備が始まり、最初に整備された日本丸メモリアルパークの暫定オープンに合わせ、昭和61年(1986年)、「みなとみらい21彫刻展ヨコハマビエンナーレ’86」が、地区の開発の方向性を広くアピールする狙いもこめて開催された。

「港と街と彫刻と」をテーマに16名の作家が指名され制作、約1か月半、日本丸メモリアルパークで15作品が展示され、彫刻のある街づくりを印象付けることとなった。大賞1、優秀賞2、協賛賞5(うち1は市民賞)が選ばれ、大賞と市民賞の作品は日本丸メモリアルパークに残り、1点はランドマークタワーの敷地に設置されている。

このようにして始まった街づくりであるが、その後パブリックアートの設置については、民間事業者が街区開発をする際のルールに位置付けることにより、進められた。このルールは、地権者間で締結された「みなとみらい21中央地区街づくり基本協定」(1988年7月締結)で、高層のオフィスビル群を想定しながら、低層部にはにぎわいをもたらすよう規定を定めたのである。

そのため、「コモンスペース」(自由に出入りできる空間)、「アクティビティフロア」(建物低層階に店舗等自由に利用できる空間を設置)の確保などの項目が設けられ、コモンスペースにはパブリックアートを積極的に導入することを位置付けている。(当初は明記されていなかったが、のちの改正で文章化された。)

この仕組みにより、開発の進展とともにパブリックアートの設置が進んだのである。

1986年の彫刻展で最初の作品が設置されてから37年が経ち、現在では80点を超える作品群がある。この間、経済や社会状況の変化を受けて、ビル開発の規模や事業手法、用途なども変化している。このよう中でも、敷地内に広場を確保し、豊かな外部空間を創造し、建物低層部と連携して賑わいのあるまちをつくっていく思想はしっかりと継続されていて、その中にアートも変わらずに位置付けられ着実に作品が設置されている。

これらの作品の集積の特徴として、次のような点が挙げられる。

- 長期にわたって集積が進んでおり、多様な作品がある。

- 逆に言うと、時期も場所もランダムに設置されており、素材、大きさなどまちまちで、テーマ性がない。

なお、初期の作品には海、風などをモチーフにしたものが多い。 - 敷地単位ではあるが、建築計画・外構計画と同時に計画されており、空間的な調和は図られている。その分、アート作品としての存在感はうすくなっている。

- 近年は、屋内のコモンスペースに、建築の内装と一体化してつくられているものもある。一つの作品としては認知しにくい。

- 商業施設で設置した例では、劣化などで早めに撤去されるものがある。

結果として、みなとみらい21地区では

- 様々な作品に出会うことができ、歩く楽しさを感じられる、

- 気軽にかまえずにアートに触れ合える

など、この地区独自の個性につながり、エリアの価値を高めているのではないか、と考えられる。

イ)ポートサイドのパブリックアート

ポートサイド地区では、地区の開発(都市計画道路の整備を契機とした住宅市街地の整備)に合わせて「街づくり協定」を締結し、「アート&デザインの街」をコンセプトに、各事業者が開発を行っている。

1989年から2009年にかけて、パブリックアート作品は20点以上が設置されている。

ここでの特徴は、初期に権利者・関係者の足型を取った作品があることや、明治期のドックの石を使い彫刻家と地域住民とのワークショップを通じて計画された公園があることである。また、シンボルとなる作品が中央の広場に設置されているほかは、集合住宅棟の中庭など、半公共的空間に設置されたものが多い。

ウ)YBPのパブリックアート

横浜ビジネスパーク(YBP)は、オフィスビル群の開発の中で、新しいタイプの広場づくり、アート空間づくりを行った。YBPには、中央にイタリアの建築家マリオ・ベリーニが設計した立体庭園があり、ヨーロッパムードを持ったユニークで魅力あふれる空間となっている。そして、オフィス1階のギャラリー部と建物まわりの空間は、「横浜ガレリア」と呼ばれ、アートディレクターの河北秀也氏が全体コーディネートして、「ユーモア」というテーマの元、多数のアート作品が置かれている。ゾーン分けされたそれぞれの空間に、その場所にふさわしい現代美術作品が配置され、都市と芸術がとけあった一大アート空間となっている。大きな都市開発の中に、しっかりとしたコンセプトのもと、30作品ほどのアート作品が配置された、横浜では初めての事例と言える。

エ)上大岡再開発

駅前再開発に伴うアートプロジェクト。1997年3月に竣工した再開発ビルに18作家の19作品が設置されている。再開発事業を進める中で、権利者らで構成する協議会で、再開発ビルが新しい名所となるべく、歴史的なモニュメント的なものを設置したい趣旨の提案があり、パブリックアートを導入することとした。

導入にあたっては、住民参加、委員会の設置、上大岡らしさの重視などを基本に議論を重ね、パブリックアート委員会を設置。キュレーターとして南條史生氏を迎え、キーワードを「パッセージ」とし、作家・作品を選定している。作家は現地や地域を確認のうえ制作を進めた。建物の内外、屋上など各所に作品が設置されている。地域団体や区分所有者、工事施工関係者からの寄贈もあるが、それ以外は再開発ビルの建設工事費で対応している。

オ)横浜駅西口彫刻通り

横浜駅西口の北幸地区は、中小工場が立地していたが、1980年代に入り土地利用が業務系に転換する際に、格調あるオフィス街にすべく、各ビルは壁面後退し彫刻を設置、約500mある通り(市道182号線)は1989年に「彫刻通り」と名付けられた。

道路は、地元の権利者等で構成する「横浜駅西口周辺地区整備協議会」の協力で再整備(歩車道の分離、電線の地中化、植栽・街路灯の整備など)が行われ、各ビルは3mの壁面後退を行い、そこに彫刻を設置した。歩道沿いの公開空地を設けることにより、市街地環境設計制度の適用を受けた建物も多い。

1988年ごろから2000年にかけて設置された8点の作品が現在ある。

これらは、素材が金属であること、抽象的な形態であることなどが共通である。

(4) パブリックアートの設置状況分類

ア)開発全体でキュレーションされたアート作品

大規模複合開発では、全体に一定のコンセプトで作品がキュレーションされ、建物外部の広場等の空地だけではなく、内部の公開スペースなどにも建物と一体的に整備される事例が少ないながらある。

事例:クイーンズスクエア横浜、横浜ビジネスパーク、上大岡駅再開発

イ)建物外構整備の一つとしてのパブリックアート

パブリックアートが設置される事例として一番多いのが、建物外構(広場)での設置であろう。特に、みなとみらい21や、ポートサイドなどの大規模開発では、公開空地として広場整備されることが多く、その中にパブリックアートを設置する事例が増えている。

事例:みなとみらいのパブリックアート

ウ)建物エントランス周辺でのアート作品

建物エントランス周辺でのパブリックアート設置の事例も多々ある。設置場所がエントランス周辺の公開空地の場合もあり、上記の事例とも重なる。ここでの特徴は、建物を訪れる人の多くが目にする場所に設置されることになり、その会社やビルの象徴的な存在になるため、選定の決定が慎重に行われることになる。また、屋外だけでなく、建物内のスペースにも設置されることもある。

事例:横浜三井ビル

エ)建物等の壁面装飾としてのアート作品

建築計画によっては、設備系の施設など窓がなく、大きな壁面ができてしまうことがある。その場合、壁面装飾としてアートを設置する場合がある。

事例:ポートサイド(ソフトバンクテレコム横浜国際通信センター)、みなとみらい線馬車道駅構内、元町・中華街駅構内

(5) パブリックアート設置はどうやって決まるか?

パブリックアートは、建築工事の中で決まることがほとんどである。基本的には、文化政策または文化目的のために設置されることが稀である。建築は、基本構想、基本設計、実施設計、工事という段階を経て建築される。パブリックアートの設置目的のための工事の場合は、先にどのようなパブリックアートを設置するかを決めてから計画に入ることもあるが、事例は少ない。

したがって、多くの場合、パブリックアートは、施主や設計者、工事管理者が、通常の建設工事の段取りの中で、ベンチや植栽帯などのデザイン決定と同じように、外構整備の中の1つの設置物として決まってくるということを指す。通常の建築の場合、建築材料などは、実施設計の段階では、「○○と同等のものを入れる」とすることも多い。従って、公開空地等にパブリックアートを設置する場合も、工事上の段取りで決まるので、ほとんどの建築工事が終了し、広場の装飾的な施設を設置する段階、これは建築工事の最終段階となることが多い。建築の世界では、この段取りに合わせて、材料を決めていくので、パブリックアートも建築工事の終盤近くで作品を決めることが多い。また、その決め方も、多くは設計者(工事管理者)の提案により決まることがほとんどである。この設計者(工事管理者)からの提案は、ギャラリーからの提案を基にしていることもあるし、施主のトップの意向を反映する場合もある。

このことは、美術館などで展示作品や収蔵作品を決定するプロセスとは異なり、建築工事側の段取りの中で決められることがほとんどであるということで、このことが、外部から見ると決定の仕方がわかりにくい、透明性がない・・・といわれる原因とも言える。

(6) 関係法規等とパブリックアート

ア)地区のマスタープランとパブリックアート

○みなとみらい21街づくり基本協定 コモンスペース

先に述べた通り、みなとみらい21地区には、「みなとみらい21街づくり基本協定」が存在する。その第5条第3項(4)に「コモンスペース」という欄がある。以下にその内容を載せる。

(4)コモンスペース

「みなとみらい21」では、にぎわいにあふれた豊かな都市生活の場を生み出すために、都市の屋外空間と建物を結び付ける中間領域としての空間(コモンスペース)の積極的な設置に配慮する。これらの空間は、原則として人々が自由に出入りできる場であり、その形態は、通り抜け通路、中庭、建物内の吹き抜け空間等、それぞれの創意による多様な演出に配慮する。また、このスペースにはパブリックアートを積極的に導入するように配慮する。

上記のように、具体的に「パブリックアート」の導入を言っているので、開発の際、民間デベロッパーがこの協定を配慮して設置していると考えられる。なお、土地の売買の際にも協定を継承することとしており、新たな権利者も協定の締結者となり、この項目を守ることとなる。

○ポートサイド地区 まちづくりコンセプト アート&デザインの街づくり

「ヨコハマポートサイド街づくり協定」は、地権者等(土地所有者、地上権、賃借権を有する者)によって締結された、紳士協定である。第5条の「街づくりの基本方針」の中には、「『アート&デザイン』の内容に合致した芸術・文化関連施設の集積を図ると共に、デザインを隅々まで行き届かせて、魅力的な街づくりを進めるものとする。具体的には、アート・ギャラリー、ホール、デザイン関連施設の建設を推進すると共に、建物群、歩行者モール、水際公園等の外部空間についてもデザインに配慮し、21世紀にふさわしいアイデンティある街を創出する」としている。

みなとみらい21地区とは異なり、再開発地区計画という手法で集中して開発が行われたので、地区内のパブリックアートも、かなり短い期間で集中的に設置されている。「アート&デザイン」という街のコンセプトもあったろうが、当時の担当者の熱意も合わせて、パブリックアートも設置されたと考えられる。

イ)建築基準法 工作物申請とパブリックアート

パブリックアートを設置する場合、建築基準法の工作物にあたるか、あたらないかの議論がある。最終的には、その地域を管轄する特定行政庁が判断することになるが、一般的に、建築基準法上の高さ4m超の広告塔や広告板、装飾塔などの工作物は、確認申請手続きが必要であるが、横浜市は内部基準で歩道や広場、通りなどのアート作品は、この工作物にあたらないと明確に判断している。このことは、結果的に、確認申請手続きを省略することができ、パブリックアートの設置による街づくりがしやすくなっていると言える。

ウ)屋外広告物法(横浜市屋外広告物条例)とパブリックアート

アート作品は広告物ではないので、通常パブリックアートは屋外広告物ではないが、企業や商品のイメージを喚起させるものは広告物となる。このため、屋外に設置されたキャラクター像などは屋外広告物法の適用対象となる。

なお、最近ではプロジェクションマッピングなど、映像を駆使した屋外イベントも多く、横浜市では、屋外広告物の対象としながらも、まちの活性化に資する公益性のあるイベントで、短期間のもの、商業広告の割合が一定以下などの条件で、規制を緩和する制度を設けている。

(参考)屋外広告物の定義

・常時又は一定の期間継続して ・屋外で ・公衆に表示されるものであって

看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう

横浜市屋外広告物条例は昭和31年に制定され、当時は主に「風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止」の条例として当初は「緑政局」が所管し、その後、機構改革で環境創造局となっていた。その後、2008年(平成20年)に横浜市景観制度からの視点でも屋外広告物を規制・誘導することとし、同年に都市整備局(都市デザイン室景観担当)に移管された。

2011年(平成23年)に従前の広告物条例を廃止し、横浜市景観制度に合わせた新・屋外広告物を制定し、2012年(平成24年4月)に施行した。今では、「関内地区」、「みなとみらい中央地区」、「みなとみらい21新港地区」、「山手地区」の4地区において質の高い広告物の設置を規制・誘導している。

エ)景観法とパブリックアート

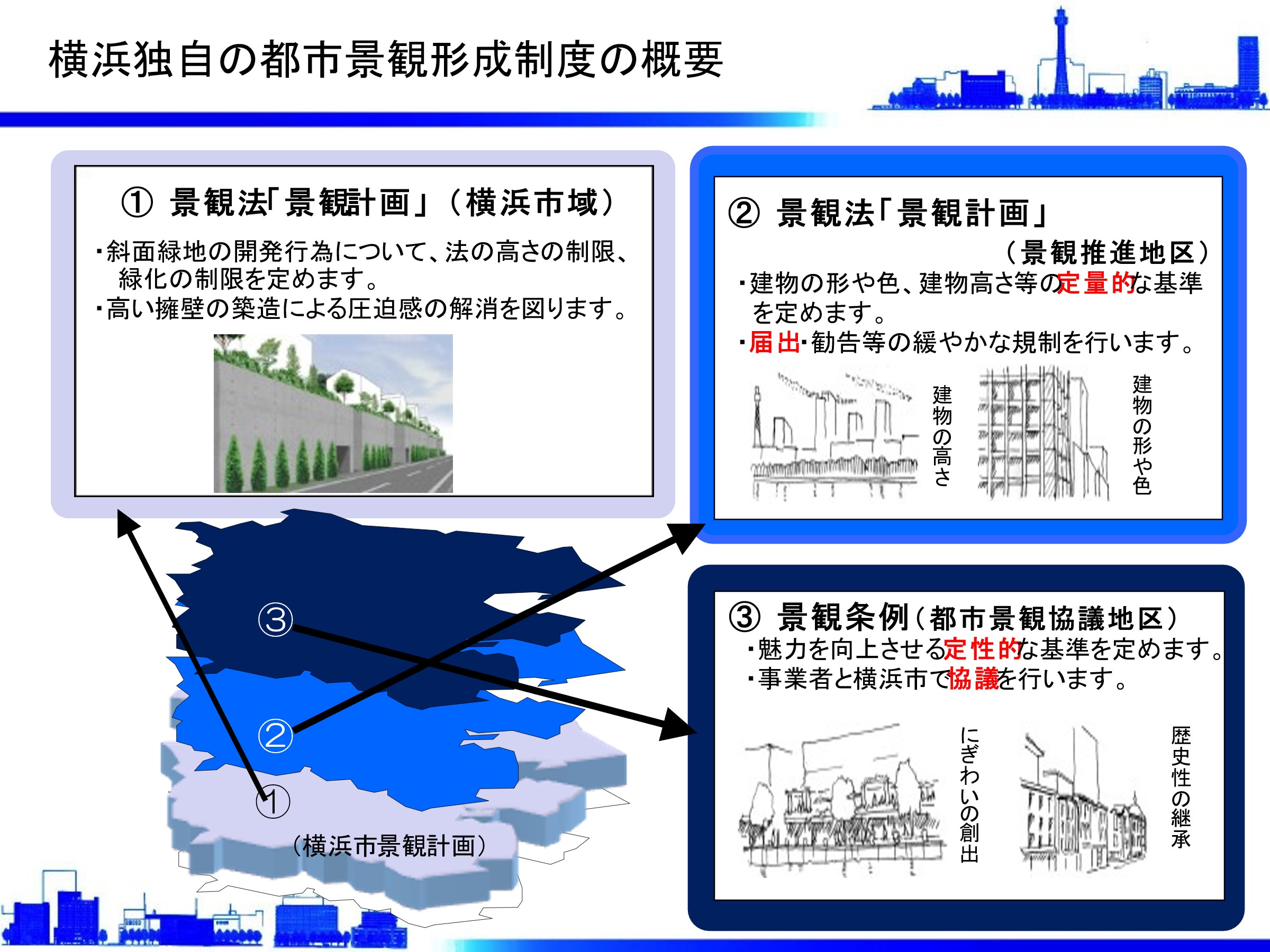

○横浜市景観計画 景観協議地区

景観法の景観計画では、一般的に建物の形や色、建物の高さ、屋外広告の大きさなど、主に数値などで決められる定量的なルールが定められる。

しかし、横浜では、数量的な基準だけでなく、賑わいなど定性的なところを横浜市と事業者、地元住民が話し合い良好な景観を作ってきたことから、このような方法を継続して、魅力的な景観を形成するため、景観条例を制定している。

横浜市では景観法による景観計画で、定量的な基準を定め、例えば、道路境界からの壁面の後退など良好な景観形成に必要な基本的な水準を確保している。そして、景観条例による都市景観協議地区で、壁面後退をした空間を、どのような設えにして賑わいを形成するかなどを協議していくこととしている。

横浜市では、建物の形や色、建物高さ等の定量的な基準を定め、景観計画の届出が必要な区域として、景観推進地区を以下の4カ所定めている。

- 関内地区

- みなとみらい21中央地区

- みなとみらい21新港地区

- 山手地区

○関内地区景観協議地区

関内地区の馬車道商店街地区、市庁舎周辺地区、日本大通り周辺地区、山下公園周辺地区、都横浜中華街地区などを中心にこれまでの都市デザイン活動を景観計画として整え、「関内地区都市景観形成ガイドライン」にまとめられている。

このガイドラインでは、方針Ⅲにおいて「開港の歴史や文化の蓄積を活かしながら新しい文化を生み出す街を創る」とし、「行為指針01、02、03」で地区内に歩行者ネットワーク街路や広場状空地を創出し、ストリートファニチャーなどでまちの賑わいを創出し、回遊性を高めるとしている。

パブリックアートについては、特に項目を設けて誘導や規制をしていないので、設置する場合は地区や敷地の景観の観点から市との協議を行うことになろう。